若者文化研究所 西村美東士

人々の暮らしと仕事に結びついたケアとしての教育と居場所を取り戻そう

子どもにとって、学校が楽しいということを大事にしたい。

学力向上だけでなく、「心のケア」「生活のケア」、そして地域住民の生涯にわたる学び合い、支え合いを支える学校の役割を大切にしたい。

震災からの教育復興-岩手県宮古市の記録

震災からの教育復興-岩手県宮古市の記録

PISA等の国際順位の低下に敏感に反応した結果としての「ゆとりと充実」路線から「確かな学力」路線への軌道修正に、震災からの教育復興のなかで、疑問が生じている。本書は、宮古市教育現場での防災の取り組み、被災状況、復興の記録である。徳永保所長は、戦後日本の「青空教室」において、「学校施設が復興されず、衣食住が十分でないのにもかかわらず、何にも先駆けて教育が再興」されたことを想起する。社会教育の視点からは、「リヤカー引っ張っても図書館だ」という戦後の図書館人の気概を思い出させる。

所員の葉養正明は、震災以前の教育活動にどう戻るかという「教育復旧」の観点から、震災を糧とした取り組みをどう切り開くかという「教育復興」の観点への転換を示唆する。そして、①PISA等の国際順位の低下に敏感に反応した結果としての「ゆとりと充実」路線から「確かな学力」路線への軌道修正、②教育指導や学校運営の効率性を高めることに視点を置いた学校の適性配置政策の推進の二点について再検討を促す。

①に対して、被災地では、「学習のケア」だけでなく、「心のケア」「生活のケア」が行われてきたというのである。日本の子どもたちも、学校が楽しいという子が多い。理由は「友達と遊べるから」である。教育においては、たとえばその交友関係が支持的風土になるように指導することこそ重要といえよう。②について、葉養は、学校を地域コミュニティの文化拠点として考える観点を効率化の観点と並立的に捉え、前者に、遊びや住民の満足度を組み込んだ発想を見出している。

評者は、生涯教育の視点からこれを読んで、学校教育がそもそも児童・生徒一人一人の幸福追求と生涯学習の基礎づくりのためにあり、また、学校施設が住民の生涯学習の拠点の一つとして存在していることを再確認することができた。

家裁調査官は見た―家族のしがらみ

この本は、見捨てられるという不安、最悪な夫と別れない妻、肥大する「いい母」願望、「自分が変われば」という落とし穴などの事例から家族の問題を説き、「人生最凶の人は家族だった」と訴える。覚せい剤乱用少女のサヤカは、家庭の状態が悲惨なため、少年院送致が妥当と思われた。しかし、氏はサヤカの「社会で立ち直りたい」と懇願し続ける気持ちに賭け、民間団体に身柄を預ける措置をとった。その後失踪し、頬がこけ、ぼろ雑巾のようになって警察に保護されたサヤカが氏に小声でこう言う。「先生、ヤクザってすごいよ。シャブやってる女の子がいるって聞いたら、そこにさっと集まって来るんだよ。本当にすごいよ」。結局少年院に送られたサヤカだが、半年後に再会したとき、氏は胸が熱くなる。サヤカは幼い少女に戻っていたのだ。学校においても、学校だけで生徒を守り切ろうとするのではなく、社会の教育的諸機能と連携して対応することが大切だと評者は痛感した。

終章では、子どもや若者のより一般的な問題について論じている。ギャングエイジにおいて仲間との関係が重要になってくると、母親と自分の関係をめぐる逡巡や葛藤が生じ、それは社会性を身に付けることにもつながる。ところが遊び方の変化や塾通いなどの生活の変化から、このギャングエイジを経ない子どもが増えてきた。これでは、お互い腹を割って話をする場がなくなり、深い対人関係を体験できなくなってしまう。いわば深い人間関係が扱えない、人間関係が切れやすいという点では児童から若者まで共通しているという。

凶悪な事件には厳罰に処そう、取締を強化しようということになるが、必要なのは、対人接触の仕方をしらないことや、対人交渉ができないことへの手当て、つまり、ソーシャルスキルやコミュニケーション技能についての手当てだという。

そのうえで、村尾氏は三つの方向のケアを提唱する。第一に深い人間関係を樹立する指導だ。第二に社会性を身につけさせる指導、第三に自分の気持ちや考えを言葉で表現させる表現教育だ。氏は言葉による思考を通して自分の情動をコントロールできる場合も多いという。

いじめからは夢を持って逃げましょう!

親が中心となって、しっかり自分の子どもを守らないといけない。そして、もしもいじめが大きくなってしまったときには、大人たちがどんなに頑張っても元に戻すのは困難だから、選択肢としては「夢を持って逃げる」しかなくなる。「大きくなってしまったいじめはなくならない」という前提に立って、いじめにあって苦しんでいるのなら逃げてしまえばいい。そのときの大人の役割は、子どもを上手に逃がす手はずを整えてあげることであると著者は提唱する。

評者は考える。いじめの温床」のような学校教育において、「いじめなどない」と強弁するのは無茶な話だ。それによって、いじめは重大事態に陥っていく。そして、いざことが起こると、建前的な効果のない対応が繰り返される。努力や頑張りが無為に積み重ねられるのだ。この傾向は、今の子どもたちにも感じられる。現実社会では、自己の充実にとって有益である、社会的に有用である、というような「効果」が問われるのに、学校では、主観的な「頑張り」の有無だけが評価基準になりがちである。いじめ解消のための転校も含め、もっと効果があがる対策をとることによって、「楽しくなければ学校じゃない」という「学校の本来の姿」を取り戻せるに違いない。

小児科医のぼくが伝えたい最高の子育て

「子どもの声がうるさいから」と保育園開園に近隣の住人が大反対したケースなどを挙げ、「そんな子どもアレルギーのような社会は、どの世代にとっても暮らしやすいはずがない。見も知らぬ子どもに「ここにいてくれてありがとう」と感謝する。子どもに共感できることが、文化度の高さだと言う。そして、子どもがいない人も、かつては赤ちゃんだったし、子どもだったとして、自分の子どもを育てることはなくても、社会の中で子育てに参加してみませんかと呼びかける。電車の中で子どもに出会ったとき、目が合ったらそっと微笑みかけるだけでも、それは社会的な育児参加であり、駄駄をこね泣き止まない子どもに肩身を狭そうにしているお母さんを「大丈夫。気にしないでね」と優しい眼差しで見守るだけでいいと言う。

本書は「持って生まれた才能は、いつか必ず花開く」として、「どの子どもも、親から受け継いだ素晴らしい素質を持っています。親がすべきことは、その才能が花開くのを温かく見守ることだけです」と言う。そして、「子どもの個性は顔立ちと同じ。親から受け継いでいます」、「トンビがタカを生む」はありえません」、「男の子はママ似、女の子はパパ似と言われますが、医学的な根拠はありません」、「背の高さは親に似ます。男の子の場合、父親の身長+母親の身長に13cmを足して2で割った数字が目安」、「お酒に強い弱いは、親の体質がそのまま伝わります」、「運動が苦手、体育ぎらい。親の特性がこんなところにも出ます」などと述べる。

そのほか、早期教育は意味がない、母乳が出なければミルクでOK、育児に疲れたらまわりにSOSを、習い事は長続きしなくてもいい、子育てに手遅れはない、点滅する才能のシグナルを見逃さない、食べ物で頭がよくなることはない、不登校の子どもに必要なのは休息などと訴える。

「親が心がけたい、子育てにいちばん大切なこと」として、「共感力」「意思決定力」「自己肯定感」の3つのチカラが子どもをしあわせに導く、子どもはみな自己肯定感を持っている。どうかそれを壊さないでください」と訴え、同時に親自身が自己肯定感を持つことがまずは大切だと言う。

著者は、「小学1年生は家庭からの脱皮。先生を尊敬し、信頼して任せてください」と言う。子どもへの愛の伝え方については、たとえば子どもがお母さんにかまってほしくて「おなかが痛い」などと訴えたりする「アテンション・シーキング・デバイス(注意喚起行動)」については、「そうだったの、つらい思いをさせてごめんね」と感じるだけで、子どもには十分に愛情が伝わると言う。

また、産後の抑うつ状態から、かわいい盛りなのに赤ちゃんをまったくかわいいと思えない自分を、「こんな私、おかしいんじゃないか」と追い詰めてしまう母親や、赤ちゃんの夜泣きに悩まされて翌朝の仕事に差し支えると妻に言うと、「あなたも親でしょう」とものすごい剣幕でなじられてしまい、帰宅するのがつらくなったという父親に対して、子どもの健やかな成長を願うのならば、子育てに関わる人自身が、心も体も健やかに過ごすことがまずは大切だと述べる。

子どもの自己決定の尊重については、「今思い返してもやるせない経験」として、かたくなに手術を拒んで「絶対イヤだ。おれ死んじゃう」と駄駄をこねるのをなだめて、手術室へ運び、彼は二度と帰ってこなかった。おそらく子どもなりに死期が迫る予感があったのでしょうとして、意思決定を自分でできることが、よりよい人生を歩むための心の杖だと言う。

社会的視点から見た子育てについては、次のように述べる。「子どもの声がうるさいから」と保育園開園に近隣の住人が大反対したケースなどを挙げ、「そんな子どもアレルギーのような社会は、どの世代にとっても暮らしやすいはずがない。見も知らぬ子どもに「ここにいてくれてありがとう」と感謝する。子どもに共感できることが、文化度の高さだと言う。そして、子どもがいない人も、かつては赤ちゃんだったし、子どもだったとして、自分の子どもを育てることはなくても、社会の中で子育てに参加してみませんかと呼びかける。電車の中で子どもに出会ったとき、目が合ったらそっと微笑みかけるだけでも、それは社会的な育児参加であり、駄駄をこね泣き止まない子どもに肩身を狭そうにしているお母さんを「大丈夫。気にしないでね」と優しい眼差しで見守るだけでいいと言う。

評者は考える。「先生を尊敬し、信頼して任せる」という気のない親に対して、批判したり、絶望したりするだけでは、問題は解決しない。自身が自己肯定感を持てず、ときには、人生の大切なワンシーンである子育ての時期に、抑うつ状態にさえ陥る親の悩みを受け止め、「親は子どもの才能が花開くのを温かく見守るだけでよい」というメッセージを伝えることこそ、必要なのだと言えよう。そして、社会的な育児参加の振興による「子育てのまちづくり」が実現したときこそ、誰もが「子ども時代の宝物」を大切にする豊かな文化をもつことができるのだと考える。

精神科医が教える聴く技術

本書は、「自分を知る技術」として、①結論を出さずに、黙って自分を聴く、②何か理由があるはずだと、賛成して自分を聴く、③言葉が出てくる前の感情を聴く、④解決がないと思って自分の葛藤を聴くことによる、自己理解から自己受容へのプロセスを示す。最近、評者には、若者たちを社会化させようとする性急な動きが目につく。しかし、教育の根幹的機能は、人の自己洞察を促し、深めることである。教師と若者が語り続け、ともに「個」を深める中で、深い個人と望ましい社会が形成されるのだと考えたい。

本書は、人の話を本当に聴けた時には相手の人生を変えるほどの効果があるとして、「聴く技術」を四つのステップに分けて解説する。人生の支援者である教師にとっては、重要な指摘と言えよう。「黙って聴く」では、終わるまでただ黙って聴いてもらうと、安心が広がると言う。そのため、①支持・承認の口を挟まない、②復唱・繰り返し・要約をしない、③明確化しない、④たとえ何か聴き取れないことがあっても、聞き返さないという徹底した傾聴を行う。途中で口を挟んでしまった場合、クライアントの訴えは表面的なレベルで止まってしまい、内容はクライアントがそれまで一人で考えていた範囲内に留まってしまう。また、カウンセラーが傾聴できずに言葉を挟んでしまうと、全体が質疑応答になってしまい、そこではクライアントは、治療者・カウンセラーの質問や意向に沿った内容に限定して自分を語ることになり、新しい言葉の発見・気づきは生まれないと言う。これに対して、黙って傾聴できた場合、クライアントはより深いレベルの悩みを語り始め、気づかなかった自分を発見し、さらに回復のきっかけとなる「言葉」が語られることもあると言う。また、心の悩みはその人の基本的な生き方とつながっているため、悩みを自由に言語化し始めると、意識は自然と心の深いレベルヘと入っていき、本人も気づかなかったことが言語化され、思いがけず問題解決へのきっかけが提示されることがあると言う。教育の基本である、自己決定、自己解決の支援は、ここから生まれると言えよう。

次の「賛成して聴く」では、悩みを分類しながら、賛成して聴く。悩みの本質を知れば、心から賛成して聴けると言う。「感情を聴く」では、感情の階層を意識しながら、それに同調して聴く。深いレベルに流れる感情を聴くと、心がつながると言う。「葛藤を聴く」では、人の悩みの源はすべて心の葛藤だとして、解決できない矛盾を聴き遂げて、自己組織化の力を引き出すと言う。解決を予測しながら、語り尽くし、聴き尽くすのである。

最後に「自分の心を聴く」では、自分を聴いて自己理解すると、自己受容されて悩みが消えると言う。「聴く技術は自分を知る技術」として、①結論を出さずに、黙って自分を聴く、②何か理由があるはずだと、賛成して自分を聴く、③言葉が出てくる前の感情を聴く、④解決がないと思って、自分の葛藤を聴くことにより、自己理解から自己受容へというプロセスをたどれると言う。

著者は言う。自分を語ることによって、人が変わっていく。自分の生き方を変えていく。自分を語ることによって新しい言葉や文脈をいくつ見つけられるか、それがその人の生き方を変える速度と深さを決める。人が語り続けるのを支えるのは、聴き手である人の「聴く力」である。

ルポ保健室-子どもの貧困・虐待・性のリアル

本書では、素顔を見せないマスク依存症に始まり、薬物依存、ネットいじめ、スクールカースト、性非行、性同一性障害、虐待などの問題を保健室の現場から書き上げる。「困った子は、困っている子」だと言う。そして、それは、教員には気づきづらいものらしい。

秋山氏は「どうして子どもたちは、保健室の中だとこんなに自然体になるのだろう」と提起し、成績で評価されないから、否定されないからという理由以前に、養護教諭に、取り繕うようなところがないことを指摘する。心にないことは言わない。わからないことはわからないと認めるというのだ。子どもだからと下に見ることなく、一人の人間として尊重する。相談に対しては「どうしたの」と耳を傾け、熱っぽいと言われれば「どれどれ」と額に手で触れ、五感と神経をフル稼働して向き合う。評者は、「居場所を求める声なきSOS」に対して、保健室のほか、図書室などの「居場所」と、そこでの専門職の意義と連携の必要性を認識すべきと考える。

居場所-生の回復と充溢のトポス

著者は、子どもたちの多様な生の在り様を解読したときに、教育実践の場へそのまま送り返すのではなく、むしろ子どもの生の在り様を軸として、「教育」「学校」「家庭」「地域」「社会」「メディア」の意味がいかなるものかを問うことではないかとし、それと共に私たち大人が子どもたちと共に生きる同行者として何が豊かであるのか、何か幸せであるのかを考え続けることではないかと言う。そして、それは、同時に研究者も実践者も子どもとのかかわりにおいて自己が問い直され、絶えず自己更新され続ける営みでもあるに違いないと言う。

3800.html

評者も、多くの若者が「リア充」を志向し、「実存的な悩み」から「すり抜けて」しまっているように思う。ぼっち、中二病、メンヘラ、コミュ障などと見られることを極度に恐れる。だが、彼らのこのようなリア充志向は「共存の作法」としては有効であっても、「生の回復と充溢」にはつながらない。このとき、「心の居場所」の一つとしての教育の役割は大きい。そこには、個人としてか、社会人としてかを超えて、充実して生きるプロセスをたどるための「第3の支援」が存在すると考える。そこでは、能力獲得目標の設定及びその到達度評価は行わないが、総括目標の設定と個々人への効果測定及び事業評価は行われるべきものと考える。肩を押してくれる、見守ってくれる、話を聞いてくれるなどの「普通でいられる」居場所的な支援が、教師の創意工夫によってどのように行われているか。これを評価し、交流・蓄積することが求められている。

学校に居場所カフェをつくろう! -生きづらさを抱える高校生への寄り添い型支援

本書は、生活保護家庭を中心とした「貧困コア層」は子ども食堂を訪れないとして、生徒たちが気楽に立ち寄れる学校に、あえてサードプレイス(家庭、学校とは異なる場)をつくるよう訴える。校内居場所カフェでは、生徒が親と先生以外の多様なロールモデルに学校の中で出会い、驚くほど心を許し語り合っていると言う。カフェにはキラキラとした大人だけではなく、生徒からも突っ込まれるような「変な大人」がいたほうが、場としての魅力が増すと言う。雑多な多様性が生む価値観の摩擦こそが生徒を成長させると言う。

予測不能な未知のロールモデルに出会い、「それヤバくない?」とか「それはさすがにダメでしょう!」と、ゲラゲラ笑いながら大人たちに突っ込みを入れる生徒たちは本当に楽しそうだと言う。「そんなのありなんだ」と常識のパラダイムが覆され、生きるストライクゾーンが少し広がり、今まで手を出さなかった悪球にバットを出してみようと考えるかもしれない。それが生きやすさにつながる。これが予防支援としての校内居場所カフェの大きな意義だと言う。「学校の役割の多様化」、「多様な大人たちとの出会い」、「地域の交流の場の提供」という課題の重要性を、校内カフェは示唆している。

本書は、学校にカフェが増えれば、学校を居場所にできる子どもや大人が増えて、地域がもっと豊かに変わるという考えのもとに、生徒の微弱なSOSをキャッチする寄り添い型の支援の日常から、学校との連携・運営の仕方まで、カフェの始め方と意義を解説する。

「生きるストライクゾーンを広げる」では、生身のロールモデルがほぼ親と先生しかいないというひきこもりの彼らに染み込んだ、親や先生から受け継いだ規範意識こそが、生きづらさの正体だと言う。生きるストライクゾーンの狭さは、彼らが生き様に憧れるような「カッコいい大人」や、得体の知れない生き方や価値観をもつ「変な大人」に出会わずに大人になったからだとして、出会った大人のサンプル数が足りなすぎると言う。そこから、支援のポイントは、何らかのスキルを身につけることではなく、多様なロールモデルに出会い、生きるストライクゾーン広げることだと言う。

これに対して、校内居場所カフェでは、生徒が親と先生以外の多様なロールモデルに学校の中で出会い、驚くほど心を許し語り合っていると言う。カフェにはキラキラとした大人だけではなく、生徒からも突っ込まれるような「変な大人」がいたほうが、場としての魅力が増すと言う。雑多な多様性が生む価値観の摩擦こそが生徒を成長させると言う。予測不能な未知のロールモデルに出会い、「それヤバくない?」とか「それはさすがにダメでしょう!」と、ゲラゲラ笑いながら大人たちに突っ込みを入れる生徒たちは本当に楽しそうだと言う。

「そんなのありなんだ」と常識のパラダイムが覆され、生きるストライクゾーンが少し広がり、今まで手を出さなかった悪球にバットを出してみようと考えるかもしれない。それが生きやすさにつながる。これが予防支援としての校内居場所カフェの大きな意義だと言う。

「高校内にあえてサードプレイスを」では、生活保護家庭を中心とした「貧困コア層」は、子ども食堂を訪れないとして、生徒たちが気楽に立ち寄れる学校に、あえてサードプレイスをつくることの意義を訴える。そこで、教師とは違う人々と触れ合うことで、日々の緊張を解いてもらう。この、緊張からの解きほぐしは、高校内居場所カフェでしかもはや行えないのではと言う。その特徴については、第一は「安全・安心」の居場所であること、第二は「ソーシャルワーク」の始まりをそこでは行うことができること、第三には「文化の提供」を挙げる。残念ながら、「貧困であること」は、人々に多様性を与えない。多様な価値は大人からの演説や説教で伝えるものでは決してなく、子どもたち生徒たちがリラックスして享受できる空間の中で日々獲得していくものであり、その多様性は、道徳的文言からではなく、音楽や物語、多様なファッションから獲得していくものだと言う。その「多様な文化と価値の獲得」が、結果として「貧困コア層」の児童虐待の連鎖から生徒を解き放ち、より自由な生き方を選択できる「土台」になるのだと言う。

「地域の交流の場」については、若者支援を通じてさまざまな団体が参加して、地域の人々のつながりが生まれ、高校カフェを通じて地域住民どうしのつながりが広まり、深まると言う。こうして、カフェは、生徒たちだけでなく、地域の人々の居場所、交流の場となる、校内カフェはだれにとっても楽しい居場所だとして、カフェへの参加を呼びかけている。

トランジション-学校集団から社会に一匹で飛び出すために

世間で言う「いい大学」に子どもを無理に行かせようとするのは愚の骨頂。やたら競争が激しいだけ。確かに子どもは、ペットと違って将来性が大切。だが、今後の時代に個人として、社会人として充実して生きていくための戦略を立てる必要がある。

つまずかない大学選びのルール

「入学してから就職後3年間までストレートに進めるのは全体の約3割」という状況のなか、「面倒見のよい大学→本当は中退率30%」、「就職に強い大学→実際に就職できるのは学生の50%」、「思いやりの心を持った学生を育てる大学→地域の人たちからの評判が芳しくない」と著者は注意を喚起する。過去の学校歴社会における受験競争ではなく、卒業後も視野に入れた生涯にわたる充実という視点から進学を考える必要がある。

多忙な著名人教員では受講回数も制限されてしまう。それより、一般の教員が教授法等を改善する訓練(FD)に取り組んでいるか。FDを嫌う教員も多い。大学の中身をこのように鋭くえぐる視点をこの本は提示する。子どもの将来性を考え、世間の上っ面の評価に惑わされず、このような本当の教育の質を見抜く賢い親が登場している。そのようないわば「(教育の)賢い消費者」の登場が、大学教育の質の向上を育むものと期待したい。

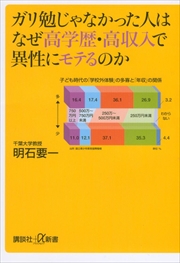

ガリ勉じゃなかった人はなぜ高学歴・高収入で異性にモテるのか

親にとっては、親子関係の今の充実だけでなく、子どもの将来性が気になる。しかし、それが行き違いや悲劇を生むことも多い。今後の「賢い親たち」は、自己完結型から脱却し、社会教育や地域の力を借りて、子どもを社会的に自立させるようになるに違いない。

子ども時代に社会教育の体験活動を経験した学生と出会うと、ものの見方・考え方がしっかりしており、社会に出てからも充実してやっていけるだろうという感覚を持つことが多い。学校教育においても、服装や髪型の問題だけに終始するのではなく、より本質的に、彼らの深いところと出会えるような対話をすることが求められているのだと言えよう。

活躍する組織人の探究: 大学から企業へのトランジション

クラブ・サークル活動やアルバイトによる「豊かな人間関係」については、「良好な友達づきあい」以上の質が求められ、異質な他者からの影響が大きい。なお、「勉学第一」とした者は良い結果にならなかった。そう考えると、一般的な大学教員の描く「望ましい学生像」が、大学院に進学しない学生たちが現実社会から求められる「職業人像」と大きく乖離しているままであることにぞっとする。

溝上氏は、職業生活や社会生活でも必要な「汎用的技能」を学士力の一環として定めた「学士課程答申」(2008年中教審答申)や米国の国家レポート『学習への関与』(1984年)を引き、「学生の学びと成長の実態や構造」、さらにはトランジションとの関係を明らかにする必要を説く。単に就職できたかどうかではなく、就職後の適応状況を見なければならないと言うのである。そのため、氏は、大学生調査のほか、2007年から追跡調査を含めて3年ごとに25歳から39歳の職業人三千人を対象にインターネット調査を行った。質問項目は、高校・大学での学習・生活・キャリア意識等と、職場での仕事の仕方についてである。

調査結果からは、とくに大学1・2年生時におけるキャリア意識及び自主学習や主体的な学修態度が組織への適応に結びつくことが明らかになった。クラブ・サークル活動やアルバイトによる「豊かな人間関係」については、「良好な友達づきあい」以上の質が求められ、異質な他者からの影響が大きいことが示唆された。なお、「勉学第一」とした者は良い結果にならなかった。

どんな高校生が大学、社会で成長するのか―「学校と社会をつなぐ調査」からわかった伸びる高校生のタイプ

溝上氏らは、高校生の学習や生活が、大学での学びや社会に出てからの仕事や人生に与える影響を明らかにするため、2013年に全国の高校2年生約4万5千人の回答を得た。その後、大学1、2、4年、社会人3年目の約十年の追跡調査を行うことにしている。

本書のキーワードは(学校から社会への)「トランジション」(移行)である。「教室外学習」「対人関係・課外活動」「キャリア意識」の重要性が示唆されたという。また、対人関係力の弱い生徒は、知識習得型からアクティブ型への学習の「拡張」についていけないという新たな仮説も提示している。評者は、高校生から大学生への「移行」において、部活動の積極性を超えたレベルでの自己開発と社会的関与に関する態度変容が求められるのではないかと思う。

「アクティブラーニングにおけるノリや協調を嫌う大学生」にしばしば出会う。そういうとき、彼らにアクティブな参加を求めるのは、逆効果にさえなりかねない。なぜなら、資質、成育歴、環境によって、彼らの行動様式が規定されていることが多いからだ。教師は、彼らの良い面を評価し、自己内対話を促して「個」を深め、自尊感情を養うとともに、人間らしい感情に戻れる「癒し」の原点リセット、たとえば動物の世話をするなどの機会を与えることによって、目的的、計画的に社会化支援機能を発揮する必要があるのではないか。そして大切なことをもう一つ、楽しいことはいいことだ。

大学の質保証とは何か

「ラーニング・アウトカム」(学修成果)については、日本では「知識、スキル、態度」のことを指しているが、米国ではアカデミックなものだけではなく、「4年間で学ぶ学術的、社会的、人間的な素養を包括」するものとし、コネチカット大学の「アウトカム・ピラミッド」の例を紹介する。そこでは、最上位の建学の精神が、多様、複雑になって、最底辺の1回ごとの授業にいきわたり、目的と学修成果が明確にされ、科目群が密接に関連し合う「科目順次性」が実現する。日本では、一般教育科目、専門科目を含め、明確なアウトカムが示されておらず、学生たちは単位を積み上げて卒業要件を目指す傾向があるという。評者は、目標が「生きる力」を含めて構造化されて明示されてこそ、成果を追求することができると考える。

本書は、各評価機構における大学評価のポイントを解説したのち、大学の質保証に関する論考を行う。そこでは、中等教育までに追求されてきた「確かな学力」の裏付けを伴う「生きる力」を一層発展させ、生涯にわたって求められる力を培うよう求められるという。

本書巻末の座談会では、教職員がこのような大学改革に対して、研究時間が奪われるなどの「被害者意識」に染まらずに協力するよう求めている。たしかに、大学教員の教育能力開発の取り組みが本格化する今日、このような「被害者意識」は、裏で蔓延しているような気がする。しかし、評者は次のように感じている。研究はできるけど、教育はできない教員など、実際にいるのか。研究も教育もできるか、どちらもできないかのどちらかなのではないか。繁忙感のみに終わる空しい時間を削ぎ落として、研究と教育の両方の質の向上に時間をかけるようにすることが必要だ。

○×イラストでわかる! 小学校高学年女子の指導

小学校高学年女子について、教師になれなれしくしてみたり、それを注意すると今度は無視をするなど、関係づくりが難しいと赤坂氏は言う。そして、教師との関係づくりを困難にしているのは、彼女たちの形成する私的グループの存在だと言う。グループの一人を叱るなどして関係が悪くなると、グループの全員と関係が悪化すると言うのだ。「教師と」よりも「ピア(仲間)と」の関係が小学校高学年女子にとっては格段に重要なのだろう。

このことについて、赤坂氏は次のように分析する。男子にとってグループは共通の取り組みをするための手段だが、女子にとっては、グループは居場所そのものである。しかし、男子の暴力等の「オモテ攻撃」に対して、女子は無視、手紙回し、陰口、ネットいじめなどの見えにくい「ウラ攻撃」が横行しがちである。さらには今日の①自信の喪失、②個人攻撃しやすい密室性のあるメディア、③他者への共感性の未発達が、このような「女子特有の不易の傾向」を増幅させていると言う。

評者は次のように考える。自立の遅れと性差の縮小傾向を考えると、この小学校高学年女子の傾向は、今後、男子も含めた中高大学生にまで敷衍するかもしれない。最近の調査では、小学生が不登校となったきっかけは、いじめが2%弱なのに対して、いじめを除く友人関係は11%強である。スクールカーストなどの格差の拡大のなかで、他の層との交友が遮断されて共存状態になり、その分、閉鎖した仲間内部の関係が難しくなっていると考えられる。そして、若者のときに「仲間以外はみな風景」と称された世代の教師が、このようなより閉鎖的な友人関係に取り巻かれた子どもたちと格闘している。このようなとき、学校を居場所とするだけでなく、たとえ今の同一化集団からいっときは孤立したとしても、一人で調べ、考え、答えを見つけ、社会への視野拡大と自立に向かえるような「生きる力」を育てる教育の役割を忘れてはなるまい。そのときには、学校内、学校外の、異年齢・異世代間の交流体験が大きな意義を持つことだろう。

【参考】

平成28年7月不登校に関する調査研究協力者会議「不登校児童生徒への支援に関する中間報告~一人一人の多様な課題に対応した切れ目のない組織的な支援の推進~」

サンリオピューロランドの人づくり-来場者4倍のV字回復!

著者は、「自ら考える社員」を育てようとする。著者は次のように述べる。上司から指摘を受けたら、「その本質は何か」を見極めることが重要である。イベントの内容を修正するように言われても、客観的に考えて、イベントを修正する必要性はないように思ったとき、それならワンクッション置いて、指示の真意はどこにあるのか、この指示から何を学ぶべきなのかを考えることが大切だと言うのだ。「直せと言われたから直しました」では、何もいいことがない。残業が増え、みんなが疲弊し、現場のモチベーションが下がり、「考えない体質」になると言う。

本書には、専業主婦11年からの復職、幼い息子の死、シングルマザーの苦闘、2度のガン、52歳からの働きながらの東大大学院進学など、そのキャリア論、人生論、死生観、時間術も掲載されている。

著者は、低迷して大赤字だったサンリオピューロランドに専業主婦から復職して、わずか2年でV字回復させた。設備投資する予算もないので、施設もスタッフもほぼ同じままなのに、マネジメント、研修、コミュニケーション、バックヤード(従業員トイレなど)を変えることで、職場の雰囲気を大きく前向きにさせた。本書は、抵抗の多い変革を「お試し」「期間限定」といって次々と受け入れさせる技術、コーチング、スタッフのやる気を取り戻したコミュニケーション術など、すべて結果が出ている受け入れやすいノウハウを紹介する。また、ビジネス戦略については、インバウンド対応、自社の資産(キャラクターなど)の最大活用、顧客ターゲットの変更(幼児向けを大人向け)、インスタ映え、SNS活用などの実際を紹介している。

著者は、人を育てることを最重視する。コーチングや心理学の知識も交えながら、スタッフの意識を変え、職場の雰囲気を変え、やる気を引き出すために取り入れた仕掛けと、日々心がけているコミュニケーション法を紹介する。それは、「いろいろな価値観をもつ社員をひとつにまとめる」「役職や部署の壁を壊す」「自由にアイデアが飛び交うチームを作る」ということにつながると言う。

具体的には、挨拶だけで社内の雰囲気はぐっと良くなる、「コンセプト会議」で組織に横串を剌す、「期間限定」「お試し」と言えば反対されない、男性脳には「数値化」が効く、廊下ですれ違いざまに「2行メッセージ」を送る、「バックヤードこそテーマパークに」、トイレの落書きは心の叫びを表すサイン、「いつでも遠慮なくメールを送ってください」、ミッションはみんなの「お母さん役」になること、などの示唆が並ぶ。

SDGs(持続可能な開発目標)については、世界規模で「みんななかよく」(サンリオのコンセプト)を考えるための国際指標として、ユーチューブでSGDsをはじめとした社会問題にも触れながら、いろいろなコンテンツを届けることの意義などを強調する。

ピューロランドでは、従業員トイレを「バックヤード」として、きれいに大切にしている。その誇らしいトイレに、あえて落書きをする人がいた。がっかりしたのと同時に、著者はスタッフのなかにプライドが湧き上がるのを感じた。そしてネガティブなことにどう対処するかを、社員やアルバイトと一緒に考える機会とした。「この出来事の意味は何か」「そもそもなぜ、こんなことをしてしまったのか」。今のビューロランドが抱えている痛みを、みんなで真摯に受け止めることかできたとして、スタッフの心の声に関心を寄せ、聴く耳をもつことの大切さを改めて痛感した出来事だと著者は振り返る。

著者は、「自ら考える社員」について、次のように述べる。どの組織にも言えることだが、上司から指摘を受けたら、「その本質は何か」を見極めることが重要である。イベントの内容を修正するように言われた。でも客観的に考えて、イベントを修正する必要性はないように思う。それならワンクッション置いて、指示の真意はどこにあるのか、この指示から何を学ぶべきなのかを考えるよう助言する。著者は、イベントのアイデアが社長から突き返されたことを、「満足するな」「もっと上を狙え」というメッセージだと理解した。自己の成長や組織の未来につながる学びだと思えば、ベストを尽くそうというモチベーションにもなると言うのだ。これに対して、「直せと言われたから直しました」では、何もいいことがないと言う。残業が増え、みんなが疲弊し、現場のモチベーションが下がる。「考えない体質」になる。結果に対して無責任になる。よくないスパイラルに陥るリスクが高くなる。

評価について、著者は次のように述べる。仕事をしていると、組織の中で板挟み的な状態に陥ることも、優先順位を決めかねることもある。そんなとき、「育てる」「育ててもらっている」という気持ちがあるかどうかだけで、物事の受け取り方はかなり変わる。成果に対する評価はもちろん大切だが、そこだけを見てはいけない。時間がかかるが、職場のコミュニケーションの前提として、徹底して取り組んでいく。評価シートにどんな欄を設けるかは、会社の姿勢を顕著に表す。そこには「育成し合える会社、成長し続ける組織になろう」というメッセージが詰まっている。人事評価制度は処遇や報酬に直結するだけに、改良するにもかなりハードルがある。まさに、人事チームの踏ん張りと熱意がなければ実現できなかったことであると、胃が痛む思いで制度改善に取り組んできたチームに、著者はエールを送る。

社員の成長について、著者は次のように述べる。営利企業だから、売り上げ目標や動員目標を達成したり、合理的にコストを削減して利益率を上げる努力をするのは当然のことであり、そもそも、仕事は成果をあげてこそ楽しいという面もある。だが、一番大事なことは、仕事を通じて自分もスタッフも、どう成長できるかである。スタッフがその人なりのちょっとしたハードルを越えた瞬間に触れると、ものすごく感動する。そして、「偉かった、そこ頑張ったよね」とちゃんと言葉にして返してあげたいと思っている。著者は、「みんなが自分の中にあるハードルを越えた瞬間って、すごく素敵」と言う。あら探しではなく、素敵なところを見つけようと心がけていると、魅力的なシーンが目につくようになるとして、美点凝視という言葉の意義を強調する。

評者は、学校管理職としても、うまくいかないときこそ、教職員に自ら考えさせ、「チームとしての学校」を実現する方向で教職員を導くことが大切であり、このことこそ、今後の学校経営にとっては、重要なリーダーシップといえるのだと考える。

インターネットによって、教育の個人化を進める

わからないのに、どうして先に進んでしまうのか。もうわかっていて先に進みたいのに、なんで踏みとどめようとするのか。インターネットで、豊富な教材が出回り、自分のペースで学ぶ条件が整いつつあるいま、集団にあわせさせる教育のごまかしはもうきかなくなる。対面、集団内などにおいては、インターネットによる自由な学習のための自己決定力、自己選択力を養うことが大切である。

世界はひとつの教室 「学び×テクノロジー」が起こすイノベーション

インターネットが普及しつつあるとき、プロイセン型モデルに固執する教育はいずれ、すたれていく。ネットのもつ自己選択性、進度自由性、双方向性を活用することは、学校教育、生涯教育のすべての学習者を救うことになるだろう。いつでも、いつまでも、納得するまで自分のペースで学ぶことができるのである。

著者カーン氏の創設した「カーンアカデミー」は、「質の高い教育を、無料で、世界中のすべての人に提供」しようとする。サイトには、数学、科学、経済、ファイナンス、歴史、美術などのレッスンビデオが四千本以上並ぶ。カーン氏は、「ほどほどの知識がある、聞き分けがよくて標準的な市民、労働者をつくりだす」プロイセン型モデルの学校に対して、「家では講義、学校では宿題」という「反転」モデルを提示する。個人のペースに合わせて、百%理解してから次の単元に進む。落ちこぼれはない。

MITに入学したカーン氏は、まわりのみんなの頭の良さにおじけづく。しかし、「途方もない時間の無駄」である大教室の講義を受動的に学ぶ学生を見て、そういう授業をサボり、本当に役立つ授業を受けるなどの「能動的学習」をすることによって、結局、彼らの2倍近い講座を取得することができたという。

われわれは、ユーチューブで検索して、「カーンアカデミー」の内容をつかんでおく必要があろう。しかし、それ以上に、カーン氏の学校教育への問題提起を真摯に受け止めるべきである。カーン氏は、生徒の時に「テストを受けて次に進みたい」と学校側に申し出たところ、「そんなことを認めたら、全員に認めなきゃいけません」と拒否されたのである。学校側の事情はよくわかる。だが、同時に、個人の状況に合わせて学習を支援しなければならないことを忘れてはなるまい。過去の遠隔教育は、カーン氏が批判するような受動的な一方向授業の象徴であった。しかし、ネットのもつ自己選択性、進度自由性、双方向性は、これを逆転させようとしている。

反転授業

反転授業は一般に「説明型の講義など基本的な学習を宿題として授業前に行い、個別指導やプロジェクト学習など知識の定着や応用力の育成に必要な学習を授業中に行う教育方法」を指す。山内氏らは、「従来の授業では学習内容の説明に授業時間の大半を使うため、個別指導や協調学習など教員や学習者同士の相互作用的な活動に十分な時間を確保することができなかった」とし、「従来の授業相当分の学習をオンラインで授業前に行うことで、知識の定着や応用力の育成を重視した対面授業の設計が可能になる」と主張する。

ICTには次のような大きな魅力がある。生徒のなじんでいる言語(メディア)で語りかけられる。(生徒会等)多忙な生徒の時間の自己管理を助ける。自己の理解度や学力に応じて進行管理できる。つまずいている生徒を助ける。生徒と教師及び生徒間の関与を増やせる。教師の生徒理解を深める。学習の個別化をもたらす。教室の透明性を高め、保護者自身の学習や学校への態度が変わる。そして、次のような点で、教育観の転換が行われる。評者は、次のことを再認識すべきと考える。生徒「みんな」が同様な学習成果をあげるということはありえない。学習は本質的に「個人的事象」であるのだから。能力別指導が、ICT活用により個人別指導にまで下りてきて、その上で生徒間協働が図られる条件が整いつつあると感じる。

AI vs. 教科書が読めない子どもたち

調査は、AI(人工知能)の正解率が80%を超える「係り受け」や急速に研究が進んでいる「照応」と、AIにはまだまだ難しいと考えられている「同義文判定」、AIにはまったく歯が立たない「推論」「イメージ同定」「具体例同定」の6つの分野で構成される。調査にあたり、理解できなければその人が不利益を被るような題材として、教科書から出題し、累計二万五千人の小中高校生のデータを収集した。本書は、AIにとっては、憶えたり計算したりすることは容易でも、教科書に書いてあることの意味を理解するのは苦手だと言う。それは、日本の中高校生と同じで、AIで対処できない新しい仕事は、多くの人間にとっても苦手な仕事である可能性が非常に高いと言うのだ。

それゆえ、AIに多くの仕事が代替された社会では、労働市場は深刻な人手不足に陥っているのに、失業者や最低賃金の仕事を掛け持ちする人々が溢れるという「AI恐慌の嵐に晒される」と氏は警告する。

実際、RST能力値と旧帝大進学率との相関が非常に高いという結果が出ている。このことから、超有名私立中高一貫校について、12歳の段階で高校3年程度の読解力のある生徒を入試でふるいにかけるのだから、あとの指導は楽だと言う。教科書や問題集を「読めばわかる」のだから1年間受験勉強にいそしめば旧帝大クラスに入学できてしまうと言うのだ。だが、同時に、12歳以降でも、スマホの使用時間などとはほとんど関係なく、読解力の向上はできると氏は言う。評者は考える。「役に立つ学問」や「主体的・対話的で深い学び」などが叫ばれている。しかし、そのおおもとには、AIでは到達不可能な「読解力」が必要なのだ。多くの若者が、読解力不足のために「楽習」を味わえない状態を放置するならば、これは深刻な社会問題として認識すべきである。

Appleのデジタル教育

著者は、「教育は覚えることではない、考え方を学ぶこと」、「コンピュータは思考にとっての自転車」、「標準的な生徒というものは存在しない」、「標準的な教室で学習させ、標準的な教科書を読ませ、標準テストを受けるといったことを生徒に強要すべきではない」などと述べ、「昨日教えたように今日も教えたら、子供たちの明日を奪うことになる」というジョン・デューイの言葉を引き、リワイヤリング(配線のやり直し)を提唱する。

本書は冒頭、次のように始まる。教育は、人を「自分が心に決めたことなら何でもでき、何者にも止められない」という気持ちにさせるものであるべきだ。しかし、私は、小学校では、若くエネルギーにあふれる「突拍子もない子供」でいられたというのに、中学校にあがったとたん、突拍子もない行動は卒業して大人しくなることを期待された。小学校で周りと違うことをすれば創造性があると思われたが、中学校で同じことをすれば、はみ出し者とみなされた。学習にやりがいを見いだせず、ただただ退屈に感じるようになると、それが成績に表れるようになった。そして、私は、たまたま出会った大学の講義で、教育は何かを覚えることではない、考え方を学ぶことだとようやく気づいたのだ。

本書のメッセージは、「アップルの象徴であるスティーブ・ジョブズの創造力を、発見力×理解力×生みだす力で身につける」である。ジョブズのビジョンは、「テクノロジーを教育に取り入れて、子供たちの人生を一変させる」というものだった。本書も、「昨日教えたように今日も教えたら、子供たちの明日を奪うことになる」というジョン・デューイの言葉を引き、リワイヤリング(配線のやり直し)の必要性を提唱している。そして、「世界中の子供たちの潜在能力を、ひとり残らず解放できたらどうなるか。いまや、これは現実味を帯びた話になりつつある」と言う。

著者は、「教育は覚えることではない、考え方を学ぶこと」、「コンピュータは思考にとっての自転車」、「子どもがデジタルネイティブであることを意識する」、「標準的な生徒というものは存在しない」、「標準的な教室で学習させ、標準的な教科書を読ませ、標準テストを受ける、といったことを生徒に強要すべきではない」、「デジタルネイティブは、自分の人生にかかわることに取り組んで交流を広げ、何かを生みだして他人と共有したいと思っている」などと述べる。また、プロジェクト設定型学習をリワイヤリングして、テクノロジーを組み込み、生徒の裁量を一層に推し進めたチャレンジ型学習を提唱し、その「感じて想像し、行動を起こして共有する」という効果を強調する。

外発的モチベーションは短期的には有効で、現在の教育システムはその誘発を目的としたつくりになっているが、長期的な学習を促すのは内発的モチベーションであり、教育システムはこちらの誘発を目的とすべきだとして、「モチベーションを高めるテクニック」として、生徒に選ばせる、現実的であろうとしない、失取して学ぶ、グリット(目標を追い求め続ける粘り強さ)を大切にするを挙げる。

「学習する」とはどういうことかについては、暗記は所定の情報を脳内に保存することだが、学習はその情報が何を意味し、その情報の状況に応じた最善の生かし方を理解することだと言う。これからの教育は、子供たちに事実を本当の意味で理解させると同時に、批判的にものごとを考えるクリティカルシンキングや自由にアイデアを広げるクリエイティブシンキングを教え、子供が自ら新しいことを発見し、理解し、生みだせるように導くものであるべきだと言う。また、学生が社会に出て現実世界の問題に直面することを思えば、積極的に現実世界に置き換えさせること以上に優れた教育法はない、練習を重ねるうちに、子供の脳は社会に出る何年も前から現実のビジネスの場を想定できるようになるだろうと言う。

OECDによる国際学習到達度調査(PISA)について、「調査」といっても実際には「世論調査」に近く、学校でコンピュータを使う時間については、テストを受けた子供の自己申告によるものであるとして次のように批判する。学校でコンピュータを使ったという時間と、テストの点数に相関関係が現れ、コンピュータを使う時間が多いほど、テストの点数が低くなる傾向が見受けられたようなのだ。この結果を知ったいくつかのメディアが、学校にテクノロジーを導入することに問題がある証拠としてとらえ、テクノロジーの導入は税金のムダだとする主張や、コンピュータを教育の場に導入しても弊害しか生まれないといった主張を展開した。

しかし、この調査をもっと掘り下げていくと違った話が見えてくると著者は言う。教育の場でテクノロジーの活用を試すとき、頻繁にあがる問題がいくつかある。2015年に転換期を迎えたとされるテクノロジーの多くが、2009年にはまだ存在していなかった。いまは当然、その上をいくテクノロジーがさらにたくさん生まれている。OECDの調査が実施された頃のコンピュータの活用は、ウェブの閲覧、画像の閲覧、電子メールの送受信が中心だった。一方、2016年に実施された北京の調査では、ネットの静的なウェブサイトを使ってできることと、VRのように多面的で相互のやりとりが可能なテクノロジーを使ってできることの比較が行われている。また、OECDの調査は、子供がテクノロジーを使って実際に何をしていたかではなく、テクノロジーを使っているかどうかに焦点を当てていた。これは著者が危惧したことであり、どんなテクノロジーも、使うということだけでなく、どのように使うかも重要だということである。さらに、評価の対象が限定的になる調査手法を用いているという点も問題だ。

子供の学習に関する調査は、テストの成績を唯一の評価基準とするものがほとんどだ。テクノロジーを使わせてテストの点数が上がれば、テクノロジーは学習の役に立つとみなす。点数が下がるか同じままなら、基本的に役に立たないとみなす。北京の調査は対照的に、子供たちの理解力以上のことにも注目している。テストで合格点に満たなかった生徒に後日再テストを受けさせることで、学習内容を思いだす力や、内容を理解する過程にVRがおよぼす影響を測定することができ、予想以上の効果があるとわかった。こうしてみると、世界的に行われている学力テストは、生徒の成功を測ることにはあまり適していないことがよくわかる。

本書は、最後に、「幸い、いまの時代、あなたにできることはたくさんある」とまとめて、次のように言う。たとえば、賛同者を集めるキャンペーンができるウェブサイト、ツイッターやフェイスブックなどのSNSといった無料で利用できるものを使えば、あなた個人で本物の変化に向けて行動を起こせる。地域レベルや学校レベルだけでなく、州レベル、国レベルで変化を起こすことだって可能だ。インターネットとSNSの爆発的な広がりにより、(かつては一般人と呼ばれていた)まったくの個人が持つ力はかつてないほど強大になった。たったひとりの親、教師、活動家がオンラインで嘆願する、あるいはツイッターやフェイスブック、インスタグラムに思いを投稿することから次々にさまざまな活動が生まれ、いずれ本物の変化が生まれる可能性は十分にある。ただし、誰かが始めなければ何も変わらない。そのうえで著者は、マハトマ・ガンジーの言を引き、「世界を自分が見たいと望むものに変える存在になりなさい」と言う。

著者は言う。優秀な教師がテクノロジーに取って代わられることは絶対にありえない。テクノロジーは、優れた教師による授業を補完する立場でしかその効果を発揮できない。世界一のテクノロジーであっても、優秀な教師ができることに比べたら、その能力は足元にもおよばない。教育にテクノロジーを導人する目的は、先生に取って代わることではない。教師の指導をより効果的かつ効率的にすることだ。世界一の人工知能であっても、優秀な教師が持つ「心」だけは、今後も決して持てるようにはならない。そのうえで、テクノロジーの誤用の現状に対して、次のように警告する。「気をつけていないと、ジョブズが唱えた『思考にとっての自転車』構想は、アメリカの教育機関の手で『訓練を繰り返すだけの自転車』にされてしまう。そうなっては、退屈なだけで先がない」。

評者は考える。「教師の心」よりもテクノロジーを先行させて「訓練の繰り返しツール」にしてしまったり、逆にテクノロジーの導入を妨げたりして、結局、今後の社会に希望を与えるはずの教育の可能性を台無しにしてしまうことを恐れる。プロジェクト型学習をさらに進めて、テクノロジーを組み込み、本書が言うような生徒の裁量を一層に推し進めたより自由で楽しいチャレンジ型学習が実現できれば素晴らしいと思う。

>

アクティブラーニング、学習者の主体性取り戻しによって、広がり、つながり、個が深まる

アクティブラーニングとは何か。コミュ力を身につけるとか、社交的な態度を養うとかは、本質を踏み外した些末な議論だ。アクティブラーニングの趣旨は、他者との深い対話であり、さらには自己内対話による個の深まりである。それは学習者が、自己の主体を取り戻す行為である。

ワークショップデザイン論―創ることで学ぶ

ワークショップのPDCAでは、AからPへの循環に限定するのではなく、もっと実践的なモデルが想定されている。適切な評価による修正が、分析、設計、開発、実施のすべてのプロセスに対して迅速に、直接的に行われる。

著者は、「これからの社会のために、よりよい学びとは何かを考え、学びの場を自ら創りだし、増やしていく」というコンセプトのもと、NPOのスタッフとして、ワークショップの理論と実践を往復しながら学ぶ大学生向けの勉強会をネット上で展開している。

著者は述べる。「学術の世界においては、様々な人が改善できるように研究の問題・目的・方法・結果を公開することが大切にされている。新しいアイデアを持つ人々がその知見を利用し、イノベーションを起こすことができるからである」。本書でも、あくまでも教育の視点から、一見「遊び」に見えるような活動も許容されるワークショップについて、活動目標と学習目標を設定し、これを達成するための「P企画‐D運営‐C評価」の各段階の展開について、既存の理論を援用して実践的に解説する。

ここで、相対的評価から診断的評価への転換が重視され、新しい評価手法が紹介される。とくに、「予期されていなかった学習」を見落とさず、次のA改善に反映させる、いわばPDCAサイクルの実現が目指される。このとき、一般的な論では、AからPに循環するのであるが、ワークショップではもっと実践的なモデルが想定されている。適切な評価による修正が、分析、設計、開発、実施のすべてのプロセスに対して迅速に、直接的に行われるのである。

フィールドに出て、地域で暮らし、働く人々に接しながら学ぶことができない場合でも、このような実践的PDCAサイクルに基づいたワークショップの展開によって、自由で柔軟な教育活動としての可能性はより高まるものと考えられる。

授業づくりエンタテインメント! ―メディアの手法を活かした15の冒険

「社会とつながる学校教育」の章では、①ゲストを招いて、教師はコーディネーター役を務める、②地域からの「正式な依頼」を受けて、地域社会に貢献する、③大人の力を借りて、子どもが他人任せにせずに問題を解決する、などの方法も紹介される。最後に、ゴールとルールを定めて、地域イベントのゲームを作らせる「ゲーミフィケーション」の事例が紹介される。このようにICTやSNSを活用することによって、教師は楽になり、若い魂が解放されるという。教師が楽であること、楽しいこと、それが良い教育の条件であるし、良い教員を集める条件でもあると評者も考える。

「ほにゃらら」発問による回答制約、お笑い芸人の「おもてなし精神」などのMC力の応用、伏線の張り方と「回収」、太字のフリップによる子どもの意見の見える化、承認による利得構造の実現、少数意見を出させるための抽選指名、説明不要のアフォーダンスによるシート・板書、認知リソースの負荷を下げるカンペ・掲示、客に受け入れさせてしまう「フットインザドア」「ローボール」などのセールステクニックの応用、プレゼンの動画記録による自己点検の促進。また、「社会とつながる学校教育」の章では、①ゲストを招いて、教師はコーディネーター役を務める、②地域からの「正式な依頼」を受けて、地域社会に貢献する、③大人の力を借りて、子どもが他人任せにせずに問題を解決する、などの方法も紹介される。最後に、ゴールとルールを定めて、地域イベントのゲームを作らせる「ゲーミフィケーション」の事例が紹介される。このようにICTやSNSを活用することによって、教師は楽になり、若い魂が解放されるという。教師が楽であること、楽しいこと、それが良い教育の条件であるし、良い教員を集める条件でもあると評者も考える。

対話の害

マイケル・サンデル氏の教育実践「ハーバード白熱教室」で謳われる「対話」では、学生の自由な思考が禁じられ、賑やかな「反応」だけが求められる。それは根源まで考え抜く力を鍛えるべき哲学の授業として、適切ではない。著者は、次のように批判する。1 口頭でのやりとりに限定されている。文章を読み書きする方法は排除されている。2 学生には質問させない。3 学生に考える時間を与えない。考えるのを保留して考える自由は無い。4 何を考え、何を考えないかの制約条件は氏が一方的に決める。評者は、沈思黙考の自己内対話をいかに深めさせるかと言うことが本質的な課題なのだと思う。

宇佐美氏は、「ハーバード白熱教室」におけるマイケル・サンデル氏の対話方法を批判し、これに問題意識を感じない教育学界を憂え、本書で教育学の存在意義を示そうとする。発問とは「この問い以外の問いは考えるな」と指示することであり、その正当性はあるのかと言うのだ。他方、「一方的に、予め用意した内容を音声化する」講義という方法についても、「不合理で無意義な教育方法」と言う。「話して聞かせるくらいならば、その内容を各自に読ませればいい」と言う。「なぜ、この目標なのか」、「この目標だと、なぜこの教材、方法なのか」という自覚と文章化を、氏は教師に求めている。

池田氏は、サンデル氏の対話方法を、①口頭でのやりとりに限定されている、②学生には質問させない、③学生に考える時間を与えない、④何を考え、何を考えないかの制約条件は氏が一方的に決めるとして、「まるで尋問」と批判する。そして、①紙に書いて示す、②質問させる、③考える時間を十分に与える、④説明責任さえ果たせばあとは自由、という自己の授業方法を対峙させる。

評者は、次のように考える。対話はソクラテス以来の教育の原点である。しかし、それは「やらせ」による賑やかな見せ物としてではなく、生徒間協働を進め、ものの見方、考え方の枠組みを拡大させるためにある。そこでは、生徒の学習と省察を尊重し、教師の教育意図と対等に立ち向かわせることが重要になる。また、たとえばワークショップのなかでも、個人のカード書き作業のなかに沈思黙考の自己内対話機能が見出される。これらを目標と方法の設定、到達度評価に沿って組み合わせることによって、教育は新しい価値を生み出すことができるのだろう。

アクティブラーニング型授業の基本形と生徒の身体性

講義を受けるとなると、ノートを取るなど、いかにも講義を聞いているように見える「身体化」が生徒には確立されている。これに対して、AL(アクティブラーニング)では集中度が低い。そのため、教師には「講義の方が良い」という本音がある。このような「従来の教授学習の枠組み」を、その外にある「仕事・社会へのトランジション(移行)」につなぎ直すよう著者は提唱する。

AL改革の喫緊の課題は、「一方通行的な知識伝達型としての講義型を講義+AL型授業に転換すること」であり、そのことによって、主体的学習は、面白さなどの即自的な「課題依存型」から「自己調整型」、そして自身を認知する対自的な「人生型」へと深まると著者は言う。

評者は考える。ときの教育政策に振り回されて、卒業までの教育に追い回される。これでは教育は創造の楽しさを失ってしまう。学校からのトランジション後の生涯の充実を目指すとともに、二、三十年後の社会に向けた価値をともに創り出す、そこにこそ改革とALの神髄と楽しさがあると言えよう。

知の越境法-「質問力」を磨く

著者は異動や転身を、現状を脱し新天地に飛び込むという意味で「越境」であり、積極的な行為だと言う。他の専門分野にまたがると、領空侵犯と批判されがちである。そのため、他の専門分野を串刺しにする人が少ない。左遷は、領域を跨ぐ越境のチャンスと考えよう。歳をとると越境の機会が減るが、無理にでもその機会を作ろう。自分にとって異なる文化と接すること、自分が属している組織に異質な存在を送り込むこと、それによって多様性を生み出すことができる。「ゆとり教育」についても、現在活躍中の若者たちについて、学校教育のカリキュラムに余裕が生まれ、さまざまな活動ができるようになった成果だと言う。そして、「円周率を3にした」などの批判の不当性を明らかにする。

わかりやすさは武器になり、専門を持たないことは分野の垣根を越える強みだと気づき心機一転、フリージャーナリストの道へ――。 異動、転身とは、現状を脱し新天地に飛び込むという意味で「越境」であり、積極的な行為だ。「質問力」については、素朴なギモンは貴重な情報源、人に説明して自分の理解を深める、異分野の知恵を借りて停滞を破る、想定外の問いで本音を引き出すなどと、その効果と方法を述べる。

評者は、「質問力」について、インタビューによる暗黙知可視化手法との共通点を多く見出す。著者の言う「一見役に立たないと思うこと」でも疑問を持つことで知識が拡がり越境の機会も増えていく。これはすぐに陳腐化する「すぐに役立つもの」と対照的だ。そして、狙いは定めておくものの、そこで発生する偶然の果実は取りこぼさないという「ゆるやかな演繹法」。教育も、このような既定の解答のないことを追求する「質問力」を生徒に身につけさせることが重要と言えよう。

学びを結果に変えるアウトプット大全

著者は、説明・アイデア・雑談・交渉などについて、「脳科学に裏付けられた伝え方・書き方・動き方」を解き明かす。たくさん本を読んだり、セミナーを受講したりしてインプットしても、アウトプットの方法を間違えていると、自己成長することはできない。なぜならば、それが脳の仕組みだからである。

著者は、前者と後者の「黄金比」を3対7と見積もる。教育においても、充電だけでなく、放電が重視されるようになった。以下、脳科学、心理学等を駆使して説明する。「伝わる話し方」としては、伝える/挨拶する/雑談する/質問する/依頼する/断る/プレゼンする/議論する/相談する/ほめる/叱る/説明する/自己紹介する等。「能力を最大限に引き出す書き方」としては、上手な文章を書く/速く文章を書く/文章を構成する/速く入力する/気付きをメモする/ひらめく/ノートをとる/構想をまとめる/プレゼンスライドをつくる/引用する/要約する/目標を書く/メールを送る等。「圧倒的に結果を出す人の行動力」としては、続ける/教える/集中する/チャレンジする/始める/やってみる/楽しむ/決断する/率いる/笑う/泣く/「怒り」をコントロールする/眠る/運動する/危機管理する/時間管理する等。アウトプット力を高める7つのトレーニング法としては、日記を書く、健康について記録する、読書感想を書く、情報発信する、SNSに書く、ブログを書く、趣味について書くことを勧める。そのほか、雑談は長く話すよりもちょくちょく話す、記憶の定着のためには「読む」「講義を受ける」よりも「他人に教える」、タイピングよりも手書きの方が成績も上がるしアイデアも出る、涙にはストレス発散効果があるなど、興味深い指摘が続く。

だが、評者は、最近騒がれている「社会で役立つコミュニケーション力」と、この本が言う「自己成長に役立つアウトプット」との間に、微妙な差異を感じる。前者は、競争社会の生き残り手段、後者は相互関与による「学び合い支え合い」を表していると言ったら言い過ぎだろうか。前者の「コミュ力圧力」によって、若者がすりこぎのように自らをすり減らしているような気がする。教育においては、楽しい充電につながるような楽しい放電を追求したいものだ。

「学校」をつくり直す

教育の目的とは、「自由の相互承認」の感度を育むことを土台に、「自由」になるための力を育むことだと言う。いい会社に入れば幸せになれるという「神話」が崩れた現在、個人は「自分はどう生きれば幸せなのか」という問いを立て、答えを見つけていく必要がある。その「探求型の学び」を妨げるのが、学校や親の「とりあえず、あれもこれも勉強しておきなさい」という圧力だと言う。学校教育の目的は基礎・基本を教えることだという考え方にも異議を唱える。スタンダードやエビデンスについては、「なぜ」という哲学不在のまま教育政策として横行させないよう警鐘を鳴らす。「そもそもこれは何のため?」という対話を、先生同士だけでなく、子どもたちと一緒に行なって、学校を共に作り合う経験を通して、未来の市民社会の担い手として個人の自由を相互承認する社会を作るための学びこそ重要だと言う。

苫野氏は、「みんなで同じことを、同じペースで、同じようなやり方で」のまま続いてきた学校を批判し、次の方法を提言する。①「学びをもっと遊び(探究)に」(受け身の我慢ではなく、能動的忍耐力を。「言われたことを言われた通りに」から、「自分なりの問いを立て、自分なりの答えを見つけ出す」へ。教師は“共同探究者"、そして子どもたちに“学校づくりのオーナーシップ"を)。②「みんな一緒」をやめる(時間割もテストも、一人一人別々にという「学びの個人化」とともに、人の力を借りる、人に力を貸すという「学びの協同化、プロジェクト化」を)。同質性の高い子どもたちがひとところに集まって、先生の授業を受けるのがメインの時代は、すでに終わりを迎えつつあると言う。

小一プロブレムについては、子どもたちを規律正しくしているように見えて、命令されたことしかできない「無力な存在」にしてしまっていることこそ問題だと言う。ユニバーサルデザインについては、過剰な統率、統一によって苦しめられている子どもや教師がたくさんいると言う。スタンダード、エビデンスについては、「一般化のワナ」の危険性を指摘し、教育政策決定における「哲学」の不在に警鐘を鳴らす。また、その指示通りに仕事をしたいと言う新人教員に苦言を呈する。学力中間層に絞って平均点を上げるなどの「学力対策」を批判する。そして、そんな「対策」ばかりに汲々としている子どもや先生たちは幸せなのかと問う。競争だけが私たちの人生ではないはずとして、より実りある学習環境は、「ゆるやかな協同性」に支えられた中で、そして安全安心の空間の中で、それぞれがそれぞれの学びを進められるところにあるはずだと言う。

そして、それよりも、「なぜやるのか」という「目的」を考えることが大切だと言う。その教育の目的とは、「自由の相互承認」の感度を育むことを土台に、「自由」になるための力を育むことだと言う。いい会社に入れば幸せになれるという「神話」が信じられない時代になり、「今、自分はどう生きれば幸せなのか」、「自由になれるのか」、「それはどうすれば可能なのか」という問いを立て、答えを見つけていく必要があると言うのだ。

「探求型の学び」とは、探究テーマを発見・選択し、浸り切り、テーマに関する「問い」を立て、「問い」を解くための方法を考え出し、実行し、探究の成果を持ち寄り、交換し、学び合うことであり、そのステップを行きつ戻りつしながら進んで行くことだと言う。そして、この「探求型の学び」を妨害するのが、学校や親の「とりあえず、あれもこれも勉強しておきなさい」という言葉だと言う。そのため、学校教育の目的は基礎・基本を教えることだという考え方にも異議を唱える。文科省の報告書が「人材育成」という用語を取り入れたことについては、疑義を呈し、経済界からの要請ではなく、公教育の本質は何かという哲学原理を根底に置くよう主張しているが、同時に「探究を核に」という提言自体は歓迎すべきとしている。

テスト、無言清掃、運動会、校則、起立・礼・着席など、ただ慣習に従ってさまざまな「方法」が続けられているとして、「そもそも」「一体何のためにあるのか」という目的を常に考え直す必要があると言う。

苫野氏は、安全安心と相互信頼の関係づくりについては、肝心の休み時間、遊び時間が切り詰められていると言う。自由を奪う「クラス全員遊び」などではなく、オランダのイエナプラン教育においてみんなが輪になって自由に話し合う「サークル対話」を、相互受容や相互信頼のコミュニケーションの機会として提案する。

教員免許状更新制については、教員の私費負担を廃するとともに、もっと自由な探究の機会と時間を保障するよう訴えている。そして、行内研修等で対話を通して互いの根っこを掘り下げていけば、「これからも一斉授業を貫く」という先生も、「個別化・協同化・プロジェクト化」に取り組む先生を全否定することはなくなるかもしれないと言う。そして、「そもそもこれは何のため?」という対話を、先生同士だけでなく、子どもたちと一緒に行なって、未来の市民社会の担い手に対して、学校を共に作り合う経験を通して、社会を共に作り合うとはどういうことかを学ぶよう提言する。

教員養成についても、「決められたことを決められた通りに学ぶ」システムによって、「みんなで同じことを、同じペースで、同じようなやり方で学ぶ」ための方法を教えているとして、養成の現状を批判する。勉強はやらされるものというマインドから早い段階で学生を卒業させ、プロジェクト化によって「探求型」の学びをさせるよう提案する。SNSについても、仲間内のコミュニケーションツールとしてだけ使うのではなく、広く最新の教育情報を入手し、自分の考えを発信することによって、同じ問題意識を持った人たちとつながるよう提案する。それによって、同質性の高い教育学部や教育界の中では考えられなかったような発想を得たり、ネットワークを広げたりできるかもしれないと言うのだ。

最後に、教育改革について、苫野氏は、「AIに仕事が奪われる」「日本経済が沈没する」などの危機意識、不安や恐怖の共有は、改革当初には必要だが、ある時期からは「ワクワク」ペースに変えていく必要があると言う。人は不安や恐怖ではなく、ワクワク感、喜びによって動くと言うのだ。そのため、「こんな教育が実現したら、子どもも親も先生も、もっとワクワクする未来を作ることができるはず」と訴えるべきだと言う。

評者は考える。今後、教職に就く若者が、「言われたことを言われた通りに」という受け身の姿勢から、「自分はどう生きたいのか」という姿勢に転換し、目的意識に基づいて主体的に教職を追究できるようにすることこそ、スタンダードやエビデンスの前提として必要なのだろう。

今こそ日本の学校に! イエナプラン実践ガイドブック

本書は、閉鎖的な思考に向けた教育から包括的な思考に向けた養育へ、学校現実の非人間性と非民主制から人間化と民主化へ、対話なき教室から対話へ、機械的教育から教育の人類学化へ、非真正(偽物)から本物へ、不自由から自由へ、批判的思考をしないようにする教育から批判的思考に向けた養育へ、非創造性から創造性へという教育の転換を実現しようと主張する。保護者については、子どもと同様に、対話・遊び・仕事・催しを通して、学校参加が促されると言う。

本書は、グローバル時代に求められる力として、OECDの「世界を探求する」「異なる観点があることを認める」「考えを伝達する」「アクションを起こす」を引き、シチズンシップ(市民的態度)を学習させることの重要性を説く。「主体的・対話的で深い学び」については、子どもたちが他者の迷惑にならない限り、自分の活動の必要に応じて教室内や学校内を自由に主体的に動くことを保障するとともに、静かに一人で学ぶための場所や時間を意図的に用意している。このような動きと選択の自由が、責任意識と子どもたちによる自治につながり、学びのオーナーシップ(当事者意識)を生むと言う。

また、学校を、「ありのままの社会の姿を映し出す鏡」として、社会のすべての階層や背景の人々が集まる社会にしようとする。そのため、学校を、子どもを中心として、周りで子どもたちの育みに関わっている保護者及び教員などの大人たちとともに構成される「生と学びの共同体」と考え、子どもと大人が共同して、未来の理想的な社会を先取りし実現することを目指していると言う。他方、健全であるべき育ちが、むやみに外部からの影響にさらされることのないよう、学校は、外からの強制や圧力を受けない「独立」の存在でなければならないと主張する。

このようにして、閉鎖的な思考に向けた教育から包括的な思考に向けた養育へ、学校現実の非人間性と非民主制から人間化と民主化へ、対話なき教室から対話へ、機械的教育から教育の人類学化へ、非真正(偽物)から本物へ、不自由から自由へ、批判的思考をしないようにする教育から批判的思考に向けた養育へ、非創造性から創造性へという教育の転換を実現しようと主張する。

保護者については、子どもと同様に、対話・遊び・仕事・催しを通して、学校参加が促されると言う。本書の言を借りれば、学校が、地域の人々にとっての「生と学びの共同体」になることこそ、学社融合の今後の姿なのだろうと評者は考える。

麹町中学校の型破り校長-非常識な教え

著者は、2014年に千代田区立麹町中学校長に就任し、日本中で行われている教育を問い直し、学校改革を断行した。氏は、子どもの自律を重視し、宿題については「すでに分かっている生徒には無駄であり、分からない生徒には重荷である」として、定期テストについては「ある時点での学力を切り取って評価することに意味はない」として、固定担任制については「学級担任が生徒に対して責任を持ち過ぎてしまい、生徒の自律を妨げる」として、それぞれ廃止した。また、制服の改定や、私服を一部導入するなど数多くの改革に取り組んでいる。親が「いまもっとも子どもを入れたい」中学校と言われている。

著者は、「ルールを守らせることに必死な大人」に警告を発する。土曜日に重い勉強道具でも自宅勉強のために全部持ち帰るよう指導し、子どもが共有部に隠すようになると教員が必死に探し出す。著者は「そのあまりのくだらなさにあきれてしまった」と言う。学校だけで通用させている「常識」が、社会的には「あまりにくだらないこと」である危険性には十分注意したいものだと評者も考える。

著者は、2014年に千代田区立麹町中学校長に就任し、日本中で行われている教育を問い直し、学校改革を断行した。氏は、子どもの自律を重視し、宿題については「すでに分かっている生徒には無駄であり、分からない生徒には重荷である」として、定期テストについては「ある時点での学力を切り取って評価することに意味はない」として、固定担任制については「学級担任が生徒に対して責任を持ち過ぎてしまい、生徒の自律を妨げる」として、それぞれ廃止した。また、制服の改定や、私服を一部導入するなど数多くの改革に取り組んでいる。親が「いまもっとも子どもを入れたい」中学校と言われている。

大人が手をかけすぎることで、子どもの自律のチャンスが奪われ、「人のせいにする」子どもが育つとして、本書は、子どもがもともと持っている力を伸ばすために、親はどう接すればよいか、学び・しつけ・人間関係をテーマに、親が陥りがちな勘違いとジレンマをときほぐす。また、未来を生きるために必須の非認知能力や対人スキルも具体的にレクチャーする。

宿題については、次のように言う。そもそもの目的は「子どもの学力を高める」ことだが、実際は作業になってしまい、やらされ感でいっぱいで、机に座らせることを目的にしてしまうと、言われたことしかやらない子どもになりかねない。学習習慣とは、「主体的に」勉強できる子どもになってもらうことであり、そのために大人がすべきは、長時間の「やらされ勉強」を強制することではなく、子どもの学習意欲を高め、かつ自分に合った学習スタイルを見つけてもらうことである。

「わからないものをわかるようにする」学びのために、次のように言う。麹町中学校では期末テストを廃止し、3階層のテストを実施している。この単元テストは点数に納得できなかったら、自己申告で再チャレンジができる。再テスト制度こそが、子ども一人ひとりの学びのスタイルを身につけるための肝。一発勝負のテストだと、意識が「他人との点数の比較」に向いてしまうので、素直に喜べない子どもたちが多い。比較対象が自分になるとそれを喜べる。すると、子どもたちはわからないものをわかるようにしようと主体的に課題解決のサイクルを回し始める。

しつけについては、次のように言う。叱る基準・しつけの優先順位を決めていけば、叱る頻度が減り、大人も子どもも不要なストレスを抱えなくてすむ。子どもとの付き合い方もかわる。さらに「本当にダメなこと」がはっきりと子どもに伝わるようになるので、子育てが楽になる。言わなくてもいいことはできるだけ言わない心がけが重要である。

教育目標の設定から、実施、到達度の評価、次の改善まで。このサイクルを実現してこそ、教育は成立する

目標なんか設定しない・・・。学習者が自分たちで決めた方向に向かっていけば良い・・・。それが「自由を大切にした、のびのびとした教育」なのか。指導者や研究者の中には、それを良しとする人もいそうだ。だが、学習者のなかに、それを求める人はいるのだろうか。むしろ、次のように考えるはずだ。目標とその目標への到達手段をはっきり示してもらいたい。到達度については、正確に評価してもらいたい。そして、できれば、目標についても、いくつかの選択肢から自己決定したい。「私はどのように成長するのか」、そのラダー(階段)を示してほしい、これが学習者の本心であろう。ただし、そんな教育は、求めても応じてもらえないと思い込んでいるふしがある。指導者から「黙ってついてこい」と言われても、根拠もなしに信じる教育にはなれないよね。今後の教育は、目標、方法、評価法を明示する義務がある。

能力開発の実践ガイド-15の教育ニーズから逆引きで使う

能力主義を「冷たい」ととらえる教育観が、とくに社会教育などでは、教育をあいまいで無責任にしてしまった。教育を「人々の暮らしを支え、発展させるのに欠かせない活動」として位置づけ、必要な能力を達成目標として構造的に掲げる教育が求められている。

知識・技能・態度に関する能力達成の教育目標を掲げて授業を行うことは、学校教育の基本である。にも関わらず、それらはいわば「冷たい」能力主義と誤解され、教育界にはこれまで強い抵抗があった。本書のようなクドバスなどの企業内教育の立場から学び、教育を、「人々の暮らしを支え、発展させるのに欠かせない活動」であり、達成目標を掲げて「血の通った温かな人間観を土台にして成り立つ」能力開発の活動としてとらえたい。

本書では、技能訓練用テキストがない・つくれない状況を打破したいなどの「技能教育を充実したいニーズ」、品質の考え方・取組み方を身につけさせたいなどの「海外の人材を強化したいニーズ」、教育訓練の診断をして教育をレベルアップしたいなどの「人材育成を最適化したいニーズ」の3種15項目の教育ニーズに対して、「逆引き」で即実践に使える方法が示される。

学校教育の立場からは、とくに「暗黙知の整理」と「クドバス(職業能力の構造に基づくカリキュラム開発手法)による能力構造化」の2点が注目される。暗黙知については、「環境=場の概念」「最終目標としての成果=到達目標概念」「行為(運動)=空間上の概念」「構成(作業計画)=手段と時間の概念」のもとに、技能分析表を作成する具体的方法が示される。クドバスについては、職業人としての到達像に基づく能力を「上から落ちてくる」のではなく「下から帰納的に積み上げる」方法で構造化し、具体的な教育計画及び達成度評価の基準を作成する方法が示される。「ルーブリック」など、あらめて生徒の能力達成に各教育現場で責任を果たそうとする動きの中で、それに先行する企業内教育のこのような方法論は示唆に富む。

資質・能力[理論編]

本書は、子供が自ら思考を広げ深める「学びの構造」を理論的に読み解き、「知」「徳」「体」を一体化させる授業を追求する。その背景には、「これからの社会は、誰も正解がわからない世界で、みんなが少しずつ考えや知恵を持ち寄って、答えを作り出し、それを現実に適用した結果も見守りながら、さらにより良い答えを求めていくようになる」という、「持続可能な社会」及びそのための「生涯学習社会の構築」を目指す前向きな時代認識がある。そして、そのために、大人も子供も一人一人が自分なりの考えを持って、人と対話し、協働しながら、新しい考えを創造する力が必要であり、子供たちにこうした力を育成するための「考え方」と「手立て」を明らかにしようとする。

大人も子供も一人一人が自分なりの考えを持って、人と対話し、協働しながら、新しい考えを創造する力が必要であり、子供たちにこうした「生涯学習社会に求められる力」を育成するための「考え方」と「手立て」を明らかにしようとする。著者は、その考え方のもとに、学校教育法に規定された学力の三要素(1基礎的・基本的な知識・技能の習得、2知識・技能を活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力等、 3主体的に学習に取り組む態度)のもとに生きる力を育成する授業のあり方を明らかにしようとする。

評者は、過去の能力主義教育の貧しさと、その批判の不毛な繰り返しを思い起こす。にもかかわらず、今、社会に出た若者と雇用者がともに求めているのは、必要能力の獲得である。ただ、本書は、変化しようのないはずの資質を能力とつねにセットで扱っており、その点については個人的には疑問が残る。資質は良くも悪くも、その人らしさそのものではないのか。だが、社会形成者育成の視点から、そこで必要になる能力をまともにとらえて理論化しようとする本書の主張は、若者と社会のニーズに応えるという意味で重要と考える。

大学経営・政策入門

本書は、「まさしく、3つのポリシーは、教育のマネジメントを遂行するためのツールなのである」と言う。そして、とりわけ重要なのは教育課程の体系的編成を構築することであると指摘している。教育課程のスコープやシーケンスを表示するために授業科目に番号を付す「ナンバリング」、授業科目と教育目標の関係を示す「カリキュラム・マップ」、履修の系統生を示す「カリキュラム・ツリー」などカタカナ語も流通したり、2010年より始まった日本学術会議の「分野別の教育課程編成上の参照基準」が30分野ほど作成されたりしたことなどについて、教育課程の体系化が重視されてきたことの表れとしている。また、日本の大学の授業科目の過多も指摘され、ディプロマポリシーに沿った精選が強調されている。

評者は考える。すでに多くの関連図書が発行され、大学側の表面的なPRに惑わされず、卒業時より卒業3年後の就職状況や、ワークショップ型の教育改善活動が生き生きと行われているかなどを知ろうとする生徒や親が増えている。このような状況において、育英主義的大学観等の根拠のない物言いに惑わされず、3つのポリシーに基づく教育課程の体系化にかけた本気度、現実度を推し測るような専門性、つまり、生徒や親のニーズを上回る確かな見識がわれわれの進学指導に求められているのだと考えたい。

個人完結型の人生ではなく、社会開放型の社会形成者と「公共」を育てる

社会からのご都合を押しつけられるのは真っ平御免だ。しかし、自分自身は、社会においても充実した人生を生きたいと思っているはずだ。ときには、個人化社会の価値観に毒されて、個人完結型でしか、自分の人生を考えられない若者もいるかもしれない。だが、それは、せっかく生まれてきた自分の人生を意味の薄いものにしてしまう結果に陥りかねない。教育は、良き社会と「公共」を目指して、学習者が「学び合い支え合う」活動である。

教育は何をなすべきか-能力・職業・市民

よりよい職業への「パスポート」としての教育によって、個々人は競争の主体として個人化され、他者への関心や広い世界とのつながりを失い、民主主義、市民社会が空洞化する。他方、2010年「子ども・若者ビジョン」(内閣府)では、従来の「適応重視の社会参加」から、「地域における多様な担い手の育成」への転換など、社会の能動的形成者のための支援を掲げた。評者は、受験勉強特有の個人完結型の競争から、社会開放型の「学び合い支え合い」へと転換させることが必要と考える。

今日の「○○力」ブームのなか、本書は、市民教育の視点から次のように問題を投げかける。「能力による選抜」の何があやしいのか。「職業のための教育」だけでよいのか。公教育は「公共」として何をしていけばよいのか。

「教育市場は規制がないので、怪しげな学校とウェブサイトがしきりに現れて、ぼろもうけをしては消えていく。公共の教育機関は(これと張り合い)准専門職の狭い技能教育に追われる」(グラブら、2004年)。広田氏はこの論を引き、次の悪循環を指摘する。よりよい職業への「パスポート」としての教育によって、個々人は競争の主体として個人化され、他者への関心や広い世界とのつながりを失い、民主主義、市民社会が空洞化する。他方、2010年「子ども・若者ビジョン」(内閣府)では、従来の「適応重視の社会参加」から、「地域における多様な担い手の育成」への転換など、社会の能動的形成者のための支援を掲げた。氏はこれを支持する。

評者は次のように考える。キャリア教育も「地域における多様な担い手の育成」の一環である。ただし、職業の場だけでなく、家庭、地域での個人の生涯の充実という広い視野で行うことと、受験勉強特有の個人完結型の競争から、社会開放型の「学び合い支え合い」へと転換させることが必要なのであろう。実際の職場でも、会社より顧客の満足、競争よりコラボ、そして地域社会の一員としての役割意識が求められている。それを、抽象的にではなく、職場のリアルな課題と状況から臨床的に体得させる必要がある。このようにして、キャリア教育を能動的形成者への「パスポート」にしたい。

なぜヒトは学ぶのか-教育を生物学的に考える

教育とは決して他人よりもよい成績をとろうと競い合うためでなく、また自分自身の楽しみを追求するためでもなく、むしろ他の人たちと知識を通じてつながりあうためにある。その意味で、ヒトは進化的に、生物学的に、教育で生きる動物なのだと言う。著者は、教育学者の中には、逆に学校教育を批判し、学校というキーワードではなく「人間形成」のような視点から教育を考えようとする見解について、「個体学習」や他者のふるまいを見て学ぶ「観察学習」(これらはヒト以外の動物でも行っている学習の様式)と、ここで強調するヒト特有の「教育(による)学習」との区別ができていないと批判する。そして、ひとまず学校というものが教育の一つの正統な場であることは認めざるを得ないとした上で、「問題は学校と学校外の教育による学習をつなぐ理論やしくみがないということだ」と指摘する。

評者は考える。われわれも、親や子の表層的ニーズに振り回され、学業成績だけに追い回されがちである。しかし、本当の教育の目的は、人格の完成とともに、利他的行動や社会形成のための能力を育成することにある。学校教育の視野を、学校外教育等の横にも広げ、生徒の卒業後の充実等の縦にも広げて、生涯学習社会の中での学校独自の役割を再確認すべきではないか。

なんのために学ぶのか

著者は、大学については、たとえ効率が悪くても、一人一人がどのような生き方をするのかということを考えるところであり、急がば回れで10年後、20年後に才能が花開くような基礎を身につけるために存在していると言う。高校までの教育についても最近は受け身の教育から変わりつつあるとして、これからは「主体的で深い学び」によって、自分の頭で考え、進んで発言できるような力をつける必要があると言う。評者は考える。「なんのために学ぶのか」という問いは子どもたちの真剣な問いだ。しかし、著者は「勉強が好きじゃなくてもいい。面白いことが一つあればいい」と答える。同時に「必ず役に立つ」と断言する。ただし、それは、上に述べたリベラルアーツ、教養が役に立つという意味としてである。池上氏のこのような答え方に、評者は魅力を感じる。

池上氏は述べる。学びとは、決して人から盗まれることのない財産です。私は、学校の勉強は、実はそれほど好きではありませんでした。私が「学ぶことって楽しいな」と思えるようになったのは、大学を卒業して社会に出てからです。一度学びの楽しさを味わってからは、やみつきになりました。知らないことや新しいことに出合うとかえって好奇心が刺激され、もっと多くのことを学びたくなります。好奇心が満たされれば、大きな喜びにひたることができます。そして、「どうして勉強しなくちゃいけないの」という永遠の問いに、「勉強はたいていつまらないもの。でも、学んで損をするということはない」「社会に出てからでもいい。学びの楽しさを知っておけば、その後は一生学び続けることができる」「学ぶことに遅いということは絶対にない」と答え、「学びで得た喜び」「学びの本質」「挫折からの学び」「池上流勉強法」「オススメ書籍」「学びの正体」へと多岐にわたって説明する。そして、学びとは、つまるところ「人を知ること」であり、「自分を知ること」、ひいては「よりよく生きるための人間力」そのものであると言う。

次に、高校までは「生徒」、大学に入ったら「学生」として、大学で学んでいる人たちは、もはや生徒ではなく学生だと言う。小学校、中学校や高校の教育は、文部科学省が定めた学習指導要領に基づいて行われるが、大学の教育はそれぞれの大学の独自性に任されると言う。高校までは、どの科目も、教科書は学問の世界でこれだけは間違いないとされていることを精選して載せていて、試験対策では、教科書に書いてあることをそのとおり信じて勉強すればよく、いちいち「ここに書いてあることは本当だろうか」と疑う人はいない。教科書を使って一生懸命勉強し、暗記してもいいし、その教科書についての先生の説明をそのまましっかり聞いて、ノートをとって理解すればいい。これで何の問題もない。こうした理由から高校までは「生徒」と呼ぶのだと言う。これに対して、大学における「学生」とは、自ら学んでいく生き方をする人間であり、教科書の内容が、関係する学界の主流の考えに沿っているかどうか、学界の中で少数派の先生の主張が書かれた本かもしれないと言う。そして、いずれ何十年かたったとき、それが全体の主流になることがあるが、「場違いだった」「いまでは通用しない」といったことになることも起こりえると言う。そして、大学で学ぶときは、このスリルとサスペンスがたまらなく楽しいのだと言う。

また、高校までの教育も最近は変わりつつあるとして、「主体的で深い学び」を模索する。自分の頭で考え、進んで発言できるような力をつける必要がある、「自ら学び、自ら考える」教育に転換すべきだということで、文部科学省が音頭を取って進めてきたが、残念ながらいま教えている先生方は、そもそもそういう教育を受けていない、小学校、中学校、高校とひたすら先生の言うことを開き、板書を写していい成績を取ってというやり方で勉強してきたのに、突然、生徒たちに討論させ、発言させて、自分たちで答えを見つけるような教育をやりなさいと言われても、限界があると言うのだ。

そして、学校教育は「ゆとり」と「詰め込み」の繰り返しだとして、教育の歴史は「いまのやり方はダメだ。だから変えよう」の繰り返しだったと言って次のように振り返る。終戦直後は、日本を占領したGHQの方針もあって、詰め込み式ではなくアメリカ流の自由にものを考えさせる教育が行われた。戦後の教育はそこから始まったのだが、次第に「これでは知識が足りないではないか」という批判が強まり、1960年代は猛烈な「詰め込み教育」の時代だった。しかし、詰め込み式でやっていくうちに、授業についていけない「落ちこぼれ」が増え、大きな社会問題となる。これでは弊害が多いということで「ゆとり教育」に舵を切ったのが1977年である。この方針がさらに徹底されて、2002年には教育内容の3割削減と学校週5日制が完全実施された。昔は公立学校でも土曜日は午前中に授業をしていたが、ゆとり教育が始まってから月に1回休みにする、月に2回休みにする、とだんだん休みを増やしていき、2002年には土曜授業は原則としてなくなった。ところが、ゆとり教育が浸透するにつれて、今度は「学力が低下する」という批判が沸き起こってきた。これを受けて文部科学省は、2008年の学習指導要領の改訂で「脱ゆとり教育」へと方向転換した。実際には、ゆとり教育で学力が下がったという明確な証拠はないのだが。このときの改訂で授業時間数を増やすとともに小学校5、6年生で英語の授業を必修化し、学校が希望すれば土曜授業もできるようにした。詰め込み式への逆戻りである。このように、日本の教育は「ゆとり教育」と「詰め込み教育」の間を行ったり来たりしてきたと言う。

大学については、「リベラルアーツ」と呼ばれる教育を、いま日本で非常に注目されている教育として次のように強調する。リベラルアーツは、戦後、アメリカなどから入ってきた考え方である。日本ではそれまで、学校の先生の養成は師範学校で行われていた。師範学校は男性と女性に分かれていて、ひたすら教える技術だけを叩き込むという、ある種の職人を養成するような学校だった。その結果、日本は非常に視野の狭い先生、そして子どもたちを生み出しだのではないかという反省から、学校の先生を養成する大学でこそリベラルアーツが大切だと考えられるようになり、それを学芸学部と呼んで全国各地に設立した。ところが、やがて教育界の保守化が進む。「先生の養成は、やはり師範学校のように技術を教えるのが望ましい。なまじ教養など身につけると左傾化する」などという時代錯誤の主張が強まり、全国の国立の学芸大学は教育大学となり、学芸学部も教育学部と名を変えた。ただし、東京学芸大学は、学部名は教育学部になったが、大学名には学芸の言葉が残った。それは、すでに東京教育大学という国立大学が存在したからである。こちらは、筑波に移転して全面改組し、現在の筑波大学に変身した。

せっかくリベラルアーツを重視する教育として始まったのに、いまでは一部の私立大学に学芸学部の名称が残るだけになった。それが、いまになって再びリベラルアーツが見直されているのだと言う。

著者が視察に行ったアメリカでもトップクラスのレベルの高いウェルズリー大学では、すぐに役に立つことは教えないという。たとえば経済学は教えるけれども、経営学は教えないと言う。大学側の説明によると、人間の心理や人間性をわかっていなければ経済活動は分析できない。人間を理解するという点で経済学は必要だから学ぶべきだ。でも、経営学は企業をどうやって経営するか、あるいはどうやって金儲けをするかという話が中心だから、そういうことは大学で学ぶ必要はない。ビジネススクールに行ってから学べばいい。だから経営学は必要ない、という理屈である。

そもそも経営学は、その時々で最新の経営理論が出てきて、教える内容が頻繁に、しかも大きく変わる。大学で一生懸命時間をかけて経営学を学んでも、世の中に出たときには、もうすっかりそれは役に立たなくなっているかもしれない。それでは意味がないので、大学ではすぐに役に立つようなことは教えない。すぐに役に立つ実用的なことを知りたければビジネススクールに行ってください。そこでは常に最新の経営学の理論を教えているから、本人の希望するとおりすぐに役に立つだろう。こう考えている。マサチューセッツ工科大学(MIT)という全米トップの理系の大学でも、すぐに役に立つことは教えないという教育方針は、ウェルズリー大学と同じだった。近年、最先端の科学技術はだいたい3年から4年で陳腐化する。陳腐化するとは、要するに役に立たなくなるということ。最先端の技術は日々進化しているので、4年しかない大学の課程でそんなことを教えていたら、大学を出て数年でもう役に立たなくなってしまう。だからそんなことは教えない。4年間あるいは6年間の大学教育の目標は、その最先端の技術を自らの力で作り出していく能力を身につけさせることだ、と言うのだ。いまはこうなっていますということを学ぶのではなくて、自分の頭で考えて最先端の科学技術を自分の力で作り出せるようにする。MITはそういう人問を育成するための学びの場だという。

一見遠回りのように見えて、長い目で見るといつか役に立つ。リベラルアーツとはそういうものだということをMITで学ぶことができたと著者は言う。

著者は言う。すぐに役に立つことを大学でまったく学ばないというわけではない。すぐに役に立つこともそれなりに学ぶだろう。でも、それだけなら専門学校でいいはず。専門学校に行けば、就職してすぐに役に立つことをみっちり教えてくれる。専門学校ではなく、わざわざ大学に行くという選択をした人は、なぜそういう道を選んだのか。専門学校に行くよりも、ある意味では効率の悪いことをしているとも言える。すぐに役に立たないことも学ぶのだから。しかし、たとえ効率が悪くても、一人ひとりがどのような生き方をするのかという、生き方について考えるところが大学である。急がば回れで10年後、20年後に才能が花開くような基礎をそこで身につけてほしい。そのために大学が存在しているのだ。大学ではすぐに役に立つこともたくさん学べるが、それだけやっていればいいと考えるのは、見当違いも甚だしいと著者は言う。

社会正義のキャリア支援-個人の支援から個を取り巻く社会に広がる支援へ

著者は、「一人一人の支援をしているだけでは、とても乗り越えられない壁がある」と言う。多様で多文化な個人の特徴や属性を尊重する面は重要であるが、この個人尊重、個人重視の論理では、個人を結びつけ、統合し、協力するという考え方は生まれてこないと指摘する。そして、「少数派の周辺的な文化の尊重するという価値」を普遍的な価値、社会全体の理想、目標として掲げるよう提唱する。評者は考える。学校教育の相談業務においては、個人との1対1の面談で終わりがちだが、もっと社会に広がった視点から個人の悩みを捉えることも必要なのだろう。

2016年国際キャリア教育学会大会は、「社会の不平等、不正義、環境悪化、デジタル格差が増大する世界では、社会的に正しく、文化的に繊細な実践を促進する必要がある」と謳った。著者は、これを受け、わが国の不安定就労、格差、貧困、外国人、性的少数者など、社会の縁辺で苦しむ人々の問題解決に向け、社会正義=社会的公正を実現するキャリア支援を提唱し、次の事例を示す。

配偶者からのDVを受けた女性は、まずは、自治体が設置する配偶者暴力相談支援センター等で提供する一時保護を利用する。そこで、家を出る相談に乗ってもらい、その後の生活に関する支援を受ける。さらには母子家庭の母親と子どもが一緒に入所して生活できる母子家庭生活支援施設に入所する。あわせて、離婚に向けて法テラスにも相談する。ただし、ここでの一番のポイントは、いろいろな支援を受けて、様々なサービスを利用して、ある程度の生活の基盤を整える見通しがついた時、最後の最後に、本人にとって重要になるのが「自分の将来」であり、その第一は生活の経済的な基礎を確立することであり、具体的には仕事を探すことだということになる。世の中にはたくさんの専門家がいるが、最終的に、自立して生活できるように手助けをするのは、キャリアカウンセラーであり、支援の「アンカー」として責任と誇りを持つべきだと言う。

本書では、社会正義のカウンセリング論の「3つの可能なプラクティス」として、①深い意味でのカウンセリング、②エンパワメント、③アドボカシーを挙げる。①については、特に「不利な立場にある対象層、周辺的な対象層」の存在の承認、個人の悩みとして聞くのと同時に、組織・制度・社会の歪みとして捉えること、②については、より現実的、具体的、直接的な問題解決を志向、問題そのものを解決するのではなく、「問題を解決する手段」を提供する、自己決定の手段により多くアクセスできるようにすること、③については、セルフアドボカシー(クライエント自ら交渉し、説明し、改善することを支援する)、クライエントアドボカシー(クライエントのかわりに代弁、説明、交渉)、システムズアドボカシー(組織・制度・社会全体への介入→組織改革、組織開発)を挙げる。

甦る教室-学級崩壊立て直し請負人

著者は「ひとりが美しい」「群れるな、集団になれ」として、集団行動の仕方を子どもたちに示す。「ほめ言葉のシャワー」では、その日の日直のいいところを、クラスの子たちが思い思いに褒める。「成長ノート」では、子どもが自分自身の成長を知るために、教師と一対一で対話する。一年間成長を続けていけば、子どもは抽象的な難しいテーマにも答えられるようになり、それが学級でも認められることによって、個が強い集団を作り、「公=大人」を目指せると言う。

親の気を引く学校バッシングの報道があふれるなか、菊池氏は、「教室は社会の縮図」として、学校教育、家庭教育、社会教育の全体に対して、問題を指摘する。親は学校へのリスペクトを子に伝えず、また、学校=公に対する意見の出し方について知らない。地域は、負担やリスクを負ってでも「子ども会」などを運営したり、気になる家庭に「大丈夫ですか」と声掛けしたりしづらくなった。子どもたちは、「よくなりたい」という感情は素では一致しているものの、その先の感情はバラバラ。学級単位で「皆が一緒」と考える時代は終わった。そのなかで、氏は「ひとりが美しい」「群れるな、集団になれ」として、集団行動の仕方を子どもたちに示す。

評者は、次のように考える。個人化、流動化のなかで、従来の価値を伝え、新たな価値を創り出す教育の役割が軽視されつつある。そういう今日、個人の成長に焦点を当て、目標を立てさせ、自問自答させ、「強い言葉」を持たせ、「公」の価値を伝えようとする氏の営みは、社会的に大きな価値をもつと言えよう。

危機に立つ東大

本書は「秋入学問題」「文系学部廃止問題」「英語民間試験問題」「国語記述式問題」という四つの事例について、そこで失われつつある「時間の流れ」の連続性と、「空間の広がり」の全体性を回復するために、緻密に思考を練りあげるための余暇(スコレー)と、各々が培った思考を他者と自由に交換することのできる言論の広場(フォーラム)が必要とし、知的興奮と感動に沸き立つキャンパスにおいて、東大が全国の大学の先頭に立ってその責任を果たすよう主張する。

評者は、著者の主張するこのような「知的興奮と感動」の魅力に共鳴しつつも、その場を大学だけに求めることに違和感を覚える。過去の「学校歴社会」の頂点にあったものが東大である。しかし、人の生涯にわたる進展と充実が重視される「学習社会」にあっては、頂点の東大を卒業しても、「賞味期限」はせいぜい3年程度といえよう。それ以降は、「学校歴」はどうあれ、「泳ぎ回り」も含めて、科学知と人文知のスコレーとフォーラムのなかで個人の人生が充実し、地域、家庭、職場での学び合い支え合いによって社会形成者として充実を図れるかどうかこそが問われるべきであろう。

国策に疑問があれば、国民の名において率直に異議を申し立て、開かれた場で議論を戦わせ、誤りがあれば毅然としてこれをただすことこそが、国立大学に委ねられた責務と本書は言う。そして、日本の「リーディング大学」である東大に、健全な批判精神をもち、時代の牽引車として国民が負託すべき大学としての姿を求める。そのテーマは、「秋入学問題」「文系学部廃止問題」「英語民間試験問題」「国語記述式問題」の4つである。

著者は、東大においても、これらの問題をめぐって目的と手段の逆転した議論が進行し、本来あるべき思考の筋道が見失われているとし、制度改革をめぐる混乱がここまで尾を曳いたのは、日本社会を透明な霧のように包む「諦念」や「忖度」の空気が、大学という学問の府にまで浸透してしまったせいではないかと言う。さらに、文学者らしく、次のように指摘する。問題発言などがあったとき、一時的に湧きあがった批判の声を受けて「誤解を招いたとすれば」「不快の念を与えたとすれば」といった仮定法の決まり文句で始まる形ばかりの謝罪が繰り返されるばかりで、真摯な反省がなされた様子は見受けられない。まるで誤解したり不快の念を覚えたりするほうが悪いとでも言わぬばかりの開き直った物言いには、ほとんど救いがたい傲慢さが露呈している。さらに、多くの場合は発言者の本音自体にひそむモラルの低さが問われることはなく、単なる慎重さの欠如だけが反省材料であったかのような決着で終わりになる、これではいつまでたっても、同様の問題発言が後を絶たないと指摘する。

また、著者は、文学者の視点から次のように言う。「文学作品とはいわば汲めど尽きせぬ大海のようなものであり、私たちは『作者の意図』などという窮屈な思い込みに縛られることなく、誰もが多様な解釈可能性を模索しながらその中を自由に泳ぎまわる権利をもっている」。しかし、ありていに言えば、科学知に属する学問は客観的な根拠に裏付けられているので社会的要請に直接応えることができる(役に立つ)のにたいし、人文知に属する学問は客観的な根拠の裏付けがないので社会的要請に直接応えることができない(役に立たない)という、いかにも単純きわまりない切り分けの図式が、いつのまにか政治や行政の場にまで浸透しつつあるように見受けられると著者は警告する。

「社会的要請に応える」ことと「役に立つ」ことは同義ではない。短期的・即時的には「役に立たない」学問であっても、長期的な射程で見れば「社会的要請に応える」分野はいくらでも存在する。ところが二つの言葉は無自覚に、かつ安易に同一視され、きわめて狭い意味に限定された近視眼的な「社会的要請」の概念が、いつのまにか独り歩きしはじめ、厳密な定義を欠いたままで科学知と人文知のあいだに深い溝を掘っているというのが、偽らざる現状と言う。

これについて著者は、次のように警告を鳴らす。大学は社会の中にあって、社会によって支えられるものであり、広い意味での「社会的要請」に応えることが求められている。このことを大学は強く認識すべきである。しかし、「社会的要請」とは何であり、それにいかに応えるべきかについては、人文・社会科学と自然科学とを問わず、一義的な答えを性急に求めることは適切ではない。具体的な目標を設けて成果を測定することになじみやすい要請もあれば、目には見えにくくても、長期的な視野に立って知を継承し、多様性を支え、創造性の基盤を養うという役割を果たすこともまた、大学に求められている社会的要請である。前者のような要請に応えることにのみ偏し、後者を見落とすならば、大学は社会の知的な豊かさを支え、経済・社会・文化的活動を含め、より広く社会を担う豊富な人材を送り出すという基本的な役割を失うことになりかねない。

実践家にしかできない研究、指導者としての記録、評価、交流の魅力

それは、「寄り添って生きてきた」とか、「子どもたちの目が輝いていた」とかいう主観的な評価で自己満足することではなく、客観的な評価、分析をして教育の展望を見いだす高次元の楽しみ。教師や指導者の自律性を軽んじ、決められたことをきちんとやればよいという動きや世論があるが、教師や指導者の自律的な研究によって、それらを乗り越えたい。

現代エスノグラフィー

学校教育でも社会教育でも、その指導者が自らの実践を報告することは義務であり、その交流を求めることは権利であると考える。教育実践は孤立させず、共同研究として蓄積発展させるべきである。しかし、有意義な共同研究のためには、「子どもたちの目が輝いていた」という主観的な評価ではなく、自己客観視した評価が求められる。その意味では、青少年教育の実践研究の蓄積について、「青少年問題に関する文献集」の発行が中止されて久しいことは残念なことである。

評者は考える。第一に、教師の一番の勝負の場である授業が、ふだんは管理職にさえ観察されることもなく、評価を受けることもできない。効果測定などの量的評価だけでなく、エスノグラフィーの記述手法を活用した他者からの評価が、教師の自己客観視を育てるはずである。第二に、児童生徒個人の日々の変化、とくに社会性の獲得等に関する観察と記述を充実する必要がある。学習は、本質的に個人的事象だからである。第三に、総合的学習の時間などにおいて児童生徒が作成する「成果」を、学習成果としてだけではなく、エスノグラフィー的な研究成果として、科学的な評価や指導を行う必要がある。総合的学習の時間については、現在「ゆとり批判」の波にさらされているが、それよりも、今日の科学的方法へのわれわれの理解が不十分であったことを問題にすべきと言ったら言い過ぎか。

最強の社会調査入門-これから質的調査をはじめる人のために

教師にとっては、教育実践をルポではなく、論文として仕上げようとすると困難なハードルが立ちはだかる。普遍性、客観性、根拠などが問われるからだ。だが、他方で、研究者に対しても、細分化された領域における目的や既存の方法に対しての批判が高まっている。量的調査などが正しい手続きで行われたとしても、方法の選択自体が妥当だったのか、さらには目的は意義のあるものなのかが問題にされる。既存の研究は全体的観点からの体系化が進んでおらず、変化に対応すべき教育現場の臨床とは遊離していることが多いのだ。その点でこの本の示唆は意義深い。

愚直な研究方法・・・牧野智和が、次のように述べている。一見果てしない文献データベースの内に、画然とした境界を作ることで、「すべてを読み、すべてを研究」することはできなくても、「主なものをほとんど全部読んだ」ことになる。さらに毎年版が改められるほどの売り上げを誇る9割近くは、改定箇所が少なく、ほぼ読まなくてよい。古本の半数はネット等でタダ同然で買える。このようにハードルは高そうに見えても、「愚直に」やってクリアできたという。

研究の育て方: ゴールとプロセスの「見える化」

著者は、「研究と勉強の違い」について、次のように述べる。大学院が「研究」をする方法を学ぶところと知らずに、もっと「勉強」したいと入ってしまう大学院生がときどきいる。そんな院生が求められて最初に提出する計画書は、「研究計画書」でなく「勉強計画書」である。本人にとっては、確かに「今まで自分が知らなかったことを明らかにする」計画にはなっているのだが、既に他の人によって明らかにされていることを学び、勉強する計画にとどまっている。勉強と学術研究とは違う。本人だけでなく、それまでの学術研究の蓄積のなかで、知られていなかったこと、何らかの意味で新しいことを明らかにするのが学術研究である。

評者は考える。教師にとって、現場ならでは、そして自分ならではの仮説を持ち、研究を深めることは、義務であり、喜びといえよう。なかには、教職大学院でさらに研究を深めようとする教師もいるだろう。そのときに大切なことは、「勉強したい」という気持ちをさらに一歩進めて、「世界で唯一の研究をする」という自負を持つことである。その研究は実践から離れては成立しない。多忙とは思うが、教師が一人一学説を携えて、交流し、議論し、その成果を実践に還元する教育活動を目指したい。

●

つづく

若者文化研究所は若者の文化・キャリア・支援を専門とする研究所です。

震災からの教育復興-岩手県宮古市の記録

震災からの教育復興-岩手県宮古市の記録